VIMY

1917-2017

Lorsque les Britanniques se préparaient

à renforcer l’avancée des Français, le

général Julian Byng prédit, avec raison,

que l’on demanderait aux Canadiens de

prendre la crête stratégique de Vimy.

Il n’y a probablement pas d’endroit en France où il y a eu autant d’hommes tués par mètre carré que sur ce terrain pentu », racontait le lieutenant-colonel Joseph Hayes du 85e Bataillon à propos du champ de bataille de la crête de Vimy. Cette crête, au nord-est de la France, était un endroit élevé crucial dominant la campagne environnante. Dans la guerre des tranchées statique du front occidental, elle offrait des avantages énormes à qui l’occupait.

La Sixième armée allemande avait vaincu les forces françaises en octobre 1914 et capturé cette crête longue de sept kilomètres. À 145 mètres au-dessus du niveau de la mer en son point le plus haut, elle permettait aux Allemands de voir au loin jusque dans les tranchées des soldats français. Leur artillerie faisait des ravages. Les Français essayèrent de reprendre la crête lors de trois batailles majeures en 1914 et en 1915, mais ils furent repoussés chaque fois.

Quelque 400 000 Français et Allemands avaient été tués ou estropiés pendant ces combats, et les attaques et contrattaques successives avaient réduit les innombrables cadavres en bouillie. Le major C.A. Bill du 15th Royal Warwickshire Regiment, régiment britannique qui passa un peu de temps sur le front de la crête en 1916, raconta : « dans l’herbe rêche derrière nos lignes, j’ai vu une longue ligne de zouaves qui avaient été fauchés comme une rangée de maïs en s’avançant à découvert, et vu la condition de leurs corps, ils devaient être là depuis un an ». L’odeur des corps en décomposition donnait des haut-le-cœur à des kilomètres à la ronde.

Les Allemands fortifiaient sans cesse la crête, qui servait de rempart dans cette partie du pays, et qui protégeait la région de Lens, importante productrice de charbon, au nord-est. Des kilomètres de tranchées zigzagantes étaient ancrés par des casemates où s’abritaient les servants de mitrailleuses MG-08. Ceux des canons et des mortiers avaient fait le tracé des voies d’avancée. On comprend que les Allemands aient été sûrs de pouvoir tenir la crête contre toute attaque.

Le Corps canadien était la principale formation de combat du pays au front occidental. À la fin de 1916, lorsque les Canadiens arrivèrent au front de Vimy, l’effectif du Corps s’élevait à 100 000 hommes. Il était composé de quatre divisions d’environ 20 000 fantassins chacune, les autres étant les soldats attachés au Corps, et à sa tête se trouvait le général britannique sir Julian Byng. Les soldats canadiens se firent vite appeler les Byng Boys (gars de Byng, NDT), allusion à un spectacle populaire à Londres et à la popularité du commandant du Corps. « Les hommes l’adoraient », écrivait le lieutenant-colonel Andrew McNaughton.

Il s’agissait de l’unité de combat identifiable du Canada.

Les Canadiens et leurs représentants politiques plaidèrent pour que les divisions du dominion, dont le nombre finit par s’élever à quatre, combattent ensemble, et pour ne pas les séparer en les joignant à d’autres

corps d’armée britanniques.

La plus grande partie de la division d’infanterie consistait en 12 bataillons de 1 000 hommes, bien que leur effectif fût rarement au complet à cause des pertes continuelles au front. Les unités de mitrailleuses, d’artillerie, de génie, les bataillons de travail, les ambulances et nombre d’autres unités de soutien formaient le reste de la division, commandée par un major-général.

La performance au combat des Canadiens avait été inégale jusqu’à la fin de 1916. Bien qu’ils eussent répondu avec enthousiasme à l’appel en août 1914, des milliers ayant afflué vers les drapeaux, il avait fallu du temps et des efforts considérables pour transformer les unités de miliciens et les groupes d’hommes en unités de combat ordonnées. Une grande partie du premier contingent de Canadiens, comme on appelait les quelque 30 000 premiers qui partirent outre-mer, avait une certaine expérience de la milice ou du service à la guerre d’Afrique du Sud. Quoi qu’ils aient été avant la guerre, ils étaient tous Canadiens lorsqu’ils se battaient sous le symbole de la feuille d’érable.

La Division canadienne se fit remarquer à la deuxième bataille d’Ypres en avril 1915, quand elle résista aux premières attaques au chlore gazeux et aux forces allemandes écrasantes. La bataille fit 6 000 victimes, mais les Canadiens furent louangés dans tous les coins de l’empire.

Ils résistèrent pendant l’été, l’automne et l’hiver, et une nouvelle division arriva en septembre 1915 pour créer le Corps canadien. Il s’agissait de l’unité de combat identifiable du Canada. Les Canadiens et leurs représentants politiques plaidèrent pour que les divisions du dominion, dont le nombre finit par s’élever à quatre, combattent ensemble, et pour ne pas les séparer en les joignant à d’autres corps d’armée britanniques. Cela permit aux Canadiens de servir et de combattre ensemble.

Les Canadiens, comme toutes les forces armées, avaient été gravement touchés à la Somme, dont ils étaient repartis avec 24 000 hommes de moins.

Ils furent redéployés au secteur relativement calme de Vimy, où ils s’installèrent dans les vieilles tranchées des Français qui avaient récemment abrité des Britanniques. Les nouveaux soldats qui remplissaient les rangs des bataillons décimés parlaient d’évincer les Allemands, mais les anciens tenaient leur langue. La forteresse Vimy ne tomberait qu’au bout d’une lutte titanesque.

Au début de 1917, pendant un des hivers les plus froids de mémoire d’homme, sir Julian Byng évalua la crête de Vimy. Il n’aima pas ce qu’il vit. Les survivants de la Somme étaient habitués aux champs plats des fermes locales. Les rares petites crêtes, collines et buttes de la Somme n’étaient rien comparées à la crête qui les dominait comme un énorme amas de terre brulée et de débris putréfiés.

Le terrain montait régulièrement du sud-est au nord-ouest, le point culminant étant à la côte 145 qui était bien fortifiée. Au nord de la côte 145 se trouvait une zone basse marécageuse dominée par le Pimple (bouton, NDT), position élevée percée de tunnels pour créer des tranchées et des abris renforcés. Les défenseurs qui s’y trouvaient pouvaient balayer une grande partie des lignes canadiennes au sud et au sud-ouest. « Les Allemands ont capturé Vimy en octobre 1914 et y ont érigé de solides défenses, raconta le canonnier canadien Allan Cole. Ils considéraient que la crête était imprenable […]. Les pièces d’artillerie et les mitrailleuses étaient parsemées dans la zone et ils avaient pris leurs dispositions pour se défendre. »

Les Canadiens faisaient partie de la Première armée, commandée par le général Henry Horne, et Byng soupçonnait – avec raison, s’est-il avéré – que le Corps canadien recevrait l’ordre de capturer la crête. Il demanda aux officiers de son état-major et à ses commandants supérieurs de dresser un plan.

Des routes furent construites et reconstruites

à mesure qu’elles se morcelaient sous les sabots

de quelque 50 000 chevaux et mules.

Il n’y avait pas moyen de prendre la crête de Vimy par surprise. L’attaque ne pouvait être que frontale, contre une position préparée.

Le plan de feu complexe fut organisé par le major Alan Brooke, militaire professionnel de 34 ans à l’esprit aiguisé. Il conçut un plan de bombardement incessant des défenses allemandes le long de la crête puis, le jour de la bataille, un barrage rampant d’obus qui ratisserait les lignes de l’ennemi, morcèlerait les défenses allemandes et obligerait les défenseurs à se réfugier dans leurs abris.

Andrew McNaughton, officier de contrebatterie canadien, était chargé des canons assiégeants de l’artillerie lourde du brigadier Roger Massie – les obusiers à calibre de plus de 6 pouces –, pour harceler, détruire et réprimer les canons de l’ennemi.

Le pilonnage et les tirs des contrebatteries seraient effectués par les canonniers britanniques et canadiens. En fin de compte, il y avait 983 canons et mortiers pour fracasser les lignes ennemies. Les Canadiens avaient 1,6 million d’obus pour alimenter les canons. De nouveaux chemins de fer furent construits par des unités du génie, des voies ferrées et de l’infanterie. Des routes furent construites et reconstruites à mesure qu’elles se morcelaient sous les sabots de quelque 50 000 chevaux et mules. Les animaux étaient surchargés de travail et manquaient de fourrage. « Il y a des carcasses de ces pauvres bêtes partout », se lamentait le major Karl Weatherbe de la 6e Compagnie de sapeurs canadiens.

L’attaque du Corps canadien à Vimy n’était pas isolée. Elle faisait partie de l’offensive des Britanniques sur Arras qui était menée en renfort de l’offensive dirigée par les Français au front de l’Aisne. Le général français Robert Nivelle, récemment nommé commandant des armées françaises à la suite de son succès lors de la bataille de Verdun l’année précédente, avait promis aux politiciens, à ses soldats, à toute la France qu’il obtiendrait la victoire. Sa fierté et sa vantardise frôlaient le mensonge, et ses plans n’avaient rien de différent des autres charges menées à l’aveuglette, excepté que sa maitrise sur l’opération proposée était pathétique. Les Allemands avaient capturé ses plans, et savaient donc exactement où il avait l’intention d’attaquer. Ils se préparèrent en conséquence, se repliant même le long du front vers de meilleures tranchées à 30 kilomètres, ce qui permit de regrouper d’autres formations de réserve et d’artillerie.

Le charme de Nivelle réussit aussi à convaincre le nouveau premier ministre, David Lloyd George, qu’il avait trouvé une solution à l’impasse du front occidental. M. George s’était tourmenté sans fin à cause des pertes subies à la Somme, et n’était que trop heureux de laisser les Français mourir lors d’une nouvelle offensive. Mais il méprisait son commandant, le maréchal sir Douglas Haig. Il donna l’ordre à Haig de prêter main-forte à Nivelle, même si le Britannique se méfiait du plan français.

La Troisième armée, commandée par le général Edmund Allenby et la Première armée, commandée par le général Henry Horne attaqueraient une semaine avant les Français pour amenuiser les réserves allemandes. Le point d’appui de la crête de Vimy se trouvait dans le secteur britannique, et Haig en avait peur, car il était au courant de ce qui était arrivé aux armées françaises. Mais Vimy devait tomber; sinon, l’assaut britannique serait probablement repoussé. La pression exercée sur les Canadiens de Byng était extrême.

Après la somme, Byng ordonna une étude détaillée de ses réussites et de ses échecs. Le nombre de ces derniers était supérieur à celui des premières. Byng choisit aussi son meilleur commandant, le major-général Arthur Currie, pour aller en tournée d’étude avec les Français et les Britanniques. Currie avait été officier dans la milice et promoteur immobilier à Victoria, mais il comprenait la guerre. Il avait beaucoup lu et il était disposé à admettre qu’il n’avait pas réponse à tout en ce qui concernait l’énigme des tranchées. Et il acceptait volontiers d’apprendre.

Quand il retourna au Corps, son rapport détaillé devint le pivot qui révolutionna la manière de combattre des Canadiens.

Les leçons françaises apprises à Verdun montraient l’importance de décentraliser le commandement et de mieux armer les fantassins. Il leur fallait une puissance de feu supérieure. Le peloton de quelque 50 hommes fut réorganisé en quatre sections : carabiniers, grenadiers, grenadiers à fusil et servants de mitrailleuse Lewis.

L’infanterie collabora aussi davantage avec les canonniers qui devaient effectuer le barrage rampant. Les fantassins s’exercèrent derrière les lignes, se déplaçant vers des drapeaux représentant un barrage imaginaire, s’avançant de 100 verges toutes les trois minutes. Pendant l’avancée, les officiers devaient se coucher comme s’ils étaient morts afin que les grades subalternes soient obligés de les remplacer. Ensuite, ils étaient « tués ». La progression devait continuer malgré tout. Des photographies aériennes et des modèles à grande échelle, certains de plus dix mètres de largeur, furent étudiés. Quelque 40 000 cartes furent aussi distribuées, de sorte que presque tous les hommes en avaient une.

L’entrainement fut mis en pratique sous forme de raids menés contre des tranchées allemandes. Les attaquants se débarrassaient de la plus grande partie de leur équipement encombrant, s’armaient de couteaux, de matraques et de pistolets, et traversaient le terrain neutre pour faire un prisonnier allemand ou lancer quelques grenades dans une tranchée.

Ces opérations éclair propageaient l’agitation au front, et bien avant la bataille de Vimy, les Allemands avaient appris à craindre les Canucks. Byng aimait les raids, dont 60 furent menés au cours d’une période de trois mois précédant la bataille de Vimy, parce qu’il pensait qu’ils inculquaient l’agression et les compétences tout en portant sur les nerfs de l’ennemi et qu’ils permettaient de recueillir des renseignements. Cependant, certains des officiers supérieurs, comme Currie, pensaient que les Canadiens menaient un trop grand nombre de raids, causant trop de pertes parmi les meilleurs soldats. Il y avait des victoires spectaculaires, mais aussi des remontrances sévères, comme le raid mal préparé du 1er mars mené par la 4e Division, où quatre bataillons d’attaquants comptant sur le gaz plutôt que sur l’artillerie subirent 687 morts et blessés.

Il y eut encore plus de pertes à cause des obus allemands. Robert Edwards écrivit ceci à des amis de sa famille, au village de Malahide :« C’est une guerre terrible. […] Même quand ils sont dans les tranchées, ils font face à la mort sans arrêt, car on ne sait jamais s’ils peuvent les voir et faire feu sur le groupe, et les tuer tous. »

L’artillerie alliée intensifia les bombardements pendant la dernière semaine de mars, et leur férocité empira à nouveau le 2 avril. Plus d’un million d’obus furent tirés. Les lignes allemandes étaient pulvérisées par le bombardement massif, les défenseurs étant tués ou obligés de se tapir dans leurs abris profonds. Le nouveau détonateur du 106 servait à détruire les barbelés, car il permettait à l’obus d’exploser au contact plutôt que de s’enfouir dans le sol. Ces détonateurs étaient l’une des plus importantes évolutions techniques de la guerre et les barbelés furent détruits systématiquement. « Nos munitions et nos canons semblent ne pas avoir de limite maintenant », écrivit le capitaine Victor Tupper du 16e Bataillon quelques jours seulement avant de mourir au combat. « On est en train de mettre les chleuhs en pièces. »

Environ 15 000 fantassins canadiens appartenant à 21 bataillons de la première vague s’infiltrèrent vers le front pendant la nuit du 8 au 9 avril. Les chanceux passèrent par les 13 tunnels. Ces derniers étaient sombres et confinés, et certains d’entre eux semblaient sans fin, comme le Goodman qui mesurait 1 722 mètres, mais ils conféraient une certaine protection contre les obus et les intempéries. Les premières heures du 9 furent affreuses, la température étant tombée au-dessous de zéro et des bourrasques de neige déferlant de la crête.

Les Canadiens reposés étaient prêts. Même si les raids et les obus de l’ennemi avaient fait plusieurs milliers de morts et de blessés au cours des trois mois de préparation, la plupart des fantassins se sentaient plus prêts que jamais. Mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient naïfs. Personne ne s’attendait à ce que la forteresse allemande tombe facilement.

Les hommes parlaient de leur sort. La plupart ne faisaient que peu de cas de la mort, disant qu’ils mourraient « quand ce serait leur tour ». Cependant, personne ne voulait mourir. Leur apparence calme dissimulait les batailles qui faisaient rage en leur for intérieur. Ils écri-vaient une dernière lettre à leurs êtres chers, ou dans leurs journaux au cas où leurs corps seraient trouvés. Le soldat Jack McClung du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, fils de l’auteure et activiste Nellie McClung, avait 19 ans. Jack avait quitté l’Université de l’Alberta pour s’enrôler l’année précédente, et il se trouvait devant la grave incertitude du combat pour la première fois. Il confia ses pensées à son journal : « la nuit du dimanche de Pâques et nous passons à l’assaut demain matin à 5 h 30.

J’imagine qu’on a plus de sentiments et de sensations durant cette courte nuit que durant toute la vie. […] Nous essayons tous de cacher notre état d’esprit réel. Je sais à quel point je pense à maman, à papa et à tous les enfants. »

L’état-major de Byng, plus en arrière, mais non moins anxieux, étudiait les cartes et espérait que les renseignements étaient fiables. Les Allemands avaient trois divisions le long du front : la 1re Division de réserve bavaroise au sud (jusqu’à Thelus), la 79e Division de réserve prussienne au centre (couvrant la côte 145 et un secteur au sud en face de la 3e Division d’infanterie canadienne) et la 16e Division Jaeger d’infanterie bavaroise au secteur nord. Il y avait à peu près 8 000 fantassins sur la crête ou immédiatement à l’est, tous retranchés dans de profondes tranchées ou dans des abris. Malgré l’évidence des préparations, les Allemands n’avaient pas fait venir de renforts. Il n’y avait pas beaucoup de place où loger d’autres hommes, et la crête devait pouvoir tenir pendant plusieurs jours. Il était prévu que les formations de réserve se mettent en marche aussitôt que la bataille s’engagerait, alors les Canadiens devraient mener l’attaque vigoureusement et rapidement.

Les quatre divisions canadiennes passeraient à l’assaut ensemble pour la première et la dernière fois de la guerre. La 1re Division, commandée par Currie, était à droite. À côté se trouvait la 2e, commandée par le major-général Henry Burstall. Ces deux divisions avaient le plus de distance à parcourir sur le champ de bataille irrégulier, les hommes de Currie devant traverser 4 000 mètres. Étant donné que la crête de Vimy rétrécit, à partir du sud-est, jusqu’à un point élevé à la côte 145, et constitue un axe inégal allant du sud-est au nord-ouest, les Canadiens attaquant à droite avaient une plus grande distance à parcourir que ceux du côté gauche. La 3e Division, commandée par le major-général Louis Lipsett, se trouvait devant une partie plus élevée de la crête, et le terrain était parsemé de dizaines de profonds cratères à cause des mines qui avaient explosé pendant les années de guerre souterraine. Au flanc gauche, la 4e Division, commandée par le major-général David Watson, se trouvait en face du point le plus élevé de la crête, la côte 145 (où se trouve aujourd’hui le monument de Vimy). La 4e Division avait 700 mètres à parcourir, et presque chaque pas se ferait en montant.

Les 15 000 fantassins canadiens suivraient un barrage rampant, et des milliers d’autres les suivraient en vagues successives. Il s’agissait donc d’une opération limitée dans le temps. Vu la distance à droite, les 1re et 2e divisions avaient quatre objectifs, les lignes noire, rouge, bleue et brune. Chacune devait être attaquée à un moment précis, à partir de 5 h 30, et les troupes devraient faire une pause à la ligne pendant que l’artillerie bombarderait les Allemands, puis le barrage rampant recommencerait. Les 3e et 4e divisions faisaient face à un front plus étroit et plus élevé, et elles n’avaient que deux lignes à capturer. Il était prévu que les combats dureraient jusqu’en début d’après-midi : au moins huit heures de combats intenses.

Les fantassins fixaient une baïonnette à leur fusil Lee Enfield sur toute la longueur du front alors que les aiguilles des montres synchronisées de centaines d’officiers s’approchaient de l’heure de l’assaut. Ceux qui se trouvaient dans les tunnels se rassemblaient vers l’est, attendant les explosions qui leur donneraient des débouchés, et les hommes dans les tranchées frissonnaient de froid et frappaient le sol pour se dégeler les pieds. Deux minutes avant l’heure zéro, heure de passer à l’attaque, 230 mitrailleuses Vickers ouvrirent le feu sur les lignes ennemies, balayant le front de milliers de balles de calibre 303. Il ne s’agissait pas tant de tuer des Allemands que de les obliger à rester dans leurs abris.

À 5 h 30, alors que le ciel sombre était lourd de neige, une tempête d’acier s’abattit sur l’ennemi. 983 pièces d’artillerie de campagne et de canons assiégeants, renforcés par les mortiers, lancèrent des bombes et des obus sur les lignes ennemies. Une série de mines explosèrent aussi sous les défenseurs. L’artillerie lourde de McNaughton ciblait les batteries ennemies, aidée par les avions d’observation qui faisaient des cercles au-dessus du front à la recherche de canons que leur tir trahirait.

L’infanterie canadienne sortit des tranchées et des tunnels. Le bruit était assourdissant. Les officiers criaient des ordres, mais on ne pouvait les entendre à cause du vacarme des obus qui faisaient un bruit ressemblant à des trains passant sans arrêt au-dessus des têtes.

Le lieutenant Gregory Clark du 4th Canadian Mounted Rifles s’était engagé à 26 ans, abandonnant un emploi de journaliste au Toronto Star. Il écrivit ceci à propos du tir d’obus : « J’avais vu la terreur, le grand et terrible tumulte de la bataille qui paralyse : quelque chose de si éloigné de l’humanité qu’on aurait dit que tous les dieux et tous les diables étaient devenus fous et se battaient entre eux, oubliant les faibles mortels sous leurs pieds. »

Les Canadiens s’avançaient vers les explosions. Le barrage rampant se rapprochait des lignes ennemies de 100 verges toutes les trois minutes. Il était efficace sur presque toutes les parties du front, déchiquetant les lignes ennemies et forçant les Allemands à se terrer dans leurs abris. Des centaines moururent dans les explosions; d’autres furent enterrés vivants.

Certains des pelotons durent se battre pour atteindre la ligne noire, d’autres marchèrent simplement jusqu’à leur objectif. Le prix du sang fut habituellement payé lorsque quelques mitrailleuses allemandes ayant survécu tiraient sur les Canadiens qui s’approchaient d’elles. La ligne noire, à quelque 700 mètres à l’est, fut capturée vers 6 h 10.

Les Canadiens occupèrent les tranchées démolies des Allemands et laissèrent l’artillerie accomplir son travail mortel contre les positions ennemies au moyen de barrages fixes durant à peu près une demi-heure. Le barrage recommença à ramper à 6 h 45.

Les bataillons au front des 1re et 2e divisions atteignirent leur deuxiè-me objectif, la ligne rouge, vers les 7 h 15. Ils coururent parmi les corps d’Allemands, mais laissèrent aussi derrière eux une vague de cadavres en uniforme kaki et d’hommes blessés. Malgré le barrage, des Allemands continuaient de tirer alors que les obus faisaient rage partout.

Les rapports officiels contiennent des notes sur la lutte déterminée des troupes bavaroises. Ils « combattirent jusqu’au dernier, remarquait un officier canadien, ne donnant aucun signe qu’ils étaient prêts à se rendre. »

Des compagnies suivaient les premières vagues pour nettoyer les points forts qui avaient été dépassés par les unités de tête.

On appelait cela « nettoyer » l’ennemi, dont la plupart se terrait dans des abris profonds. Les Allemands reçurent l’ordre de quitter leurs cavernes sombres. Ceux qui ne gravissaient pas les escaliers rapidement, mains levées et armes baissées, étaient souvent tués par des grenades.

Les soldats désarmés, parfois en groupes de plusieurs dizaines, étaient envoyés aux arrières, mais cela était dangereux pour les Allemands qui risquaient d’être tués par leurs propres obus ou par des Canadiens effrayés ou vengeurs. Les prisonniers apprirent que leur vie valait plus s’ils portaient des Canadiens blessés, et des centaines d’entre eux se portèrent volontaires pour le travail éreintant.

Pendant que les 1re et 2e divisions se prépa-raient à attaquer les deux autres lignes d’objectifs au-delà de la ligne rouge, la 3e Division se démenait pour atteindre ses derniers objectifs en 90 minutes environ de combat et se retranchait pour tenir ses nouvelles positions. Comme à d’autres fronts divisionnaires, les servants de mitrailleuse Vickers se ruèrent à l’avant, des barbelés furent déroulés et des sacs de sable furent remplis pour bâtir de nouveaux systèmes de tranchées. Après la dure bataille arrivait le dur labeur pour se protéger des contrattaques qu’il fallait prévoir.

La 4e Division avait l’objectif le plus difficile de la crête : le point d’appui ennemi de la côte 145. Des soldats prussiens d’élite défendaient la position et ils avaient dressé la carte de toutes les voies d’accès, nettoyé les obstacles pour avoir de bons champs de tir et planté des piquets pour le tir des mortiers.

Les bataillons de la première vague de la division, quatre en tout, furent en difficulté immédiatement à l’heure zéro. Le barrage rampant avait pulvérisé une bonne partie de la ligne allemande, mais une tranchée à 365 mètres environ des Canadiens avait été laissée indemne intentionnellement. Le brigadier Victor Odlum, commandant de la 11e Brigade et officier respecté, prit la mauvaise décision d’interrompre le feu de l’artillerie. Il espérait que la tranchée serait capturée et qu’il pourrait s’en servir de base d’opérations avancée.

« Ils avaient des mitrailleuses et ils nous massacraient », s’est souvenu par la suite un Canadien. Le feu des armes légères était dé-vastateur. D’autres défenseurs allemands, plus haut sur la côte 145, avaient survécu au barrage et tiraient dans les rangs des Canadiens qui s’avançaient. Selon un rapport allemand, les « corps [de Canadiens] s’empilaient en petites buttes kaki ». Au bout de 90 minutes de bataille féroce, les soldats de Watson étaient éparpillés dans la boue du terrain neutre, et les Prussiens tenaient encore la plupart des positions. La situation était précaire.

Plus au sud, les 1re et 2e divisions avaient terminé leurs progrès vers leurs positions finales aux 3e et 4e lignes à partir de 9 h 35. Elles avaient eu un objectif difficile à la côte 135, mais les pioupious de renfort de la 13e Brigade britannique avaient envahi la position et la tenaient férocement. Les huit chars affectés à la 2e Division n’avaient pas pu traverser le terrain plein de cratères et étaient tous en panne ou endommagés par l’artillerie. Les 1re et 2e divisions s’étaient ruées sur leurs derniers objectifs, les lignes bleue et brune, et avaient lutté de manière acharnée jusqu’à 14 h, quand la résistance s’effondra enfin.

Alors que les divisions au sud atteignaient leurs objectifs, la 4e Division était en difficulté. Ses bataillons étaient coincés et égrenés dans la boue au bas de la côte 145. Le général Watson n’avait plus qu’un bataillon d’infanterie à jeter dans la bataille. Le 85e Bataillon, de la Nouvelle-Écosse, était relativement nouveau au front. Deux compagnies reçurent la consigne de s’avancer en après-midi pour tenter de sauver la situation. L’inquiétant, c’était que les Allemands réussissent à tenir la côte 145 même si le reste de la ligne tombait entre les mains des Canadiens, et qu’ensuite ils lancent des contrattaques pour dégager le flanc sud. La forteresse de la côte 145, tout comme le point élevé au nord, le Pimple, devait tomber, sinon les Allemands risquaient de remporter la victoire au dernier moment.

Les deux compagnies de Néo-Écossais s’infiltrèrent à travers le front. À leur insu, en étudiant la situation et en consultant l’artillerie, le général Watson et le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel A.H. Borden, se sentirent obligés d’interrompre le barrage de soutien. Le front était trop instable, avec des soldats éparpillés partout dans le champ de bataille, à moitié immergés dans les cratères ou dans la boue. Les bombardements intensifs tueraient trop de Canadiens. Une estafette fut envoyée informer les commandants de compagnie du 85e Bataillon, mais un seul en fut informé avant l’attaque.

Quelques minutes avant 18 h, les fantassins fixaient leur baïonnette. Les épaules s’arrondissaient à mesure que les aiguilles des montres s’approchaient de l’heure zéro. Pas de son. Pas d’obus. Mener l’assaut contre une tranchée fortifiée sans barrage à ce stade de la guerre, c’était du suicide. Mais le point d’appui devait tomber. Les officiers mirent lentement le sifflet à leurs lèvres. Le son strident de l’attaque retentit. Les fantassins sautèrent des tranchées grossières pour attaquer les tranchées ennemies.

De l’autre côté du terrain neutre, les Prussiens faisaient une pause dont ils avaient grand besoin. Ils s’étaient battus toute la journée et avaient été la cible d’obus sans relâche. La bataille semblait gagnée. Des soldats épuisés, assoupis ou l’œil dans le vague, nombre d’entre eux dans des abris profonds, furent secoués par les signaux d’alarme des sentinelles, puis par quelques coups de feu de Mauser et les rafales des mitrailleuses lourdes Maxim MG-08.

Les Néo-Écossais se lancèrent à travers le terrain plein de cratères bourbeux. Ils furent balayés par les balles, leurs cris d’agonie s’entendaient dans l’étrange silence du champ de bataille sans tir d’obus. Mais le 85e ne fléchit pas. Ses soldats lancèrent un cri de guerre, puis ils foncèrent à travers des lignes allemandes, baïonnettes en avant. Une agitation confuse de coups de feu et de poignards laissa des dizaines de Canadiens et de Prussiens morts ou agonisants. Quelques-uns des défenseurs prirent la fuite, et la contagion se répandit chez les autres qui les suivirent. En quelque 10 minutes, c’était la débâcle chez les Prussiens.

La côte 145 tomba et le dernier point d’appui de la crête était aux mains de Canadiens au coucher du soleil. Le 10 à 15 h 15, après une nuit misérable dans le froid, dans la neige et sous le pilonnage, les 44e et 50e bataillons repoussèrent les Allemands lors d’un affron-tement violent, mais court.

La victoire avait coûté cher. Le sergent Ernest Black a raconté la scène effroyable vue d’en haut de la crête : « Ce n’était qu’un désordre de canons et de chariots défoncés, de chevaux morts et de cadavres d’hommes ». Lorsque les compteurs de corps eurent fini leur macabre besogne, on apprit que 7 700 Canadiens avaient été blessés ou tués les 9 et 10.

Les blessures des survivants étaient épouvantables. Les balles et les éclats d’obus avaient déchiré les chairs et broyé les os. La plupart des trous ensanglantés étaient pleins de boue et de tissus sales, le tout grouillant de microbes. Les plaies purulentes étaient difficiles à nettoyer à cette époque d’avant les antibiotiques, et les chirurgiens aux arrières coupaient souvent la chair déchiquetée dans l’espoir de prévenir les infections. Un nombre de soldats, incertain, mais important, moururent de leurs blessures ou d’infections pendant les semaines et les mois qui suivirent la bataille. Ces pertes ne sont pas officiellement comptées comme faisant partie de la bataille de Vimy.

Le 12, les Canadiens complétèrent leur victoire contre les Allemands à leur front. Trois bataillons canadiens réduits et fatigués attaquèrent le point d’appui du Pimple au nord de la crête. Des soldats prussiens avaient été amenés à la hâte pour renforcer la position, dans l’espoir de sauver au moins une partie cruciale de la crête. Ils étaient prêts à subir une attaque. Toutefois, l’assaut des Canadiens, lancé à 5 h dans une forte tempête de neige, derrière un barrage rampant encore plus fort, fracassa les forces d’élite allemandes de la 4th Guards Infantry Division.

Le commandant de la 6e Armée donna l’ordre de se replier jusqu’aux tranchées situées à environ sept kilomètres de Vimy et hors de portée de l’artillerie alliée. La défaite était complète.

Depuis le tout début, les soldats canadiens eurent conscience d’avoir accompli une chose extraordinaire. De nombreux fantassins s’effondrèrent simplement de sommeil après leur calvaire et leur récompense de rhum et de repas chaud, d’autres prirent le temps de raconter leurs impressions dans leur journal ou d’écrire à leur famille.

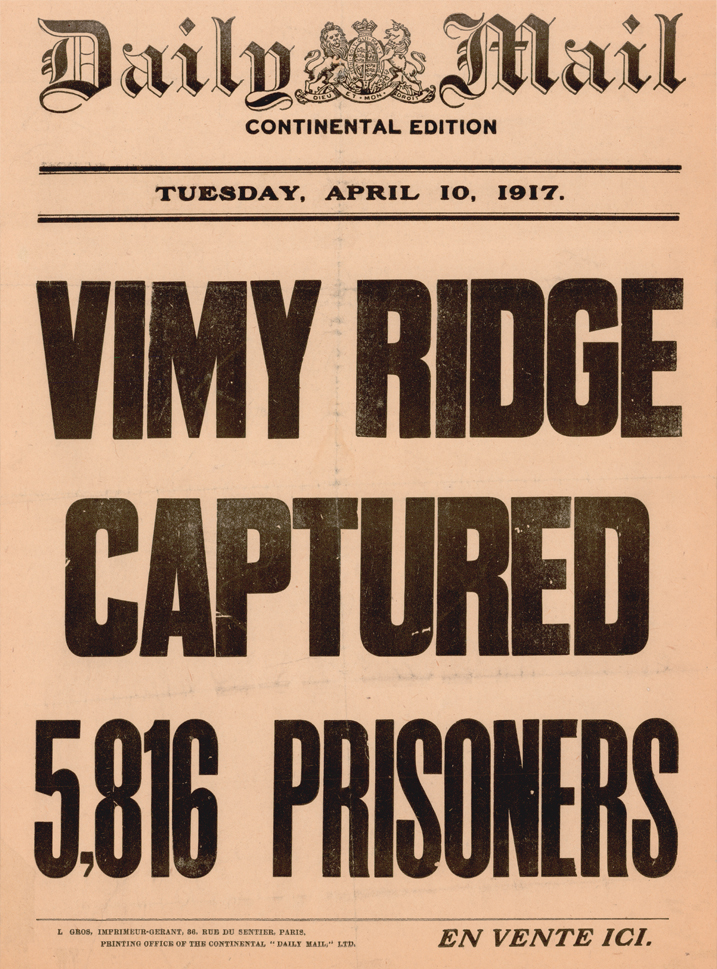

Les butins de guerre furent énormes : plus de 4 000 prisonniers allemands, et des milliers d’autres tués, blessés ou forcés à fuir. Il y avait parmi les armes capturées 63 canons, 104 mortiers et 124 mitrailleuses.

Quatre croix de Victoria furent décernées à des Canadiens pour haute vaillance, dont trois à titre posthume. Des centaines de médailles furent aussi distribuées pour actes insignes de bravoure. Mais beaucoup d’actions courageuses passèrent inaperçues.

La célébration était mêlée de chagrin. La bataille de quatre jours avait fait 10 602 victimes, dont 3 598 morts. En fait, le premier jour des combats, où la plus grande partie de la crête fut surmontée, fut le jour le plus sanglant de l’histoire militaire canadienne. Cependant, Vimy n’a jamais été dépeinte comme étant un bain de sang insensé. La capture de la crête après les défaites des Français justifia l’exultation et la fierté.

Bien que la 1re Armée britannique eût fourni la moitié de l’artillerie, deux bataillons de combattants et des milliers de soldats employés à la logistique, les Britanniques furent rapidement effacés de l’histoire de Vimy. Vimy fut affichée comme étant une victoire canadienne. Il est pourtant bon de se rappeler que ce sont les fantassins et les mitrailleurs canadiens, soutenus par des unités de médecine et de génie, qui ont mené la plus grande partie des combats, et qui ont subi le plus grand nombre de victimes. Même sir Julian Byng, le général britannique qui commandait les Canadiens, fut oublié pendant la période qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Il n’était pas rare, et ce ne l’est toujours pas, d’entendre que c’était Arthur Currie qui commandait le Corps à Vimy. C’est faux, mais cela semble plausible aux yeux de bien des gens parce que Vimy est présentée comme étant un événement emblématique dans l’histoire du Canada.

Dans notre souvenir collectif, Vimy est plus qu’une bataille. L’érection du magnifique monument de Walter Allward à la crête de Vimy en accroît l’importance. Son dévoilement par le roi Édouard VIII, le 26 juillet 1936, devant plus de 6 000 anciens combattants canadiens, cimenta sa valeur de symbole.

Des livres sur Vimy ont été publiés à l’occasion de son 50e anniversaire, au milieu des années 1960, et on entend plus communément depuis que Vimy fut la « naissance de la nation ». Les Canadiens, venus de tout le pays, y avaient combattu côte à côte, ils y avaient fait quelque chose de grand, ensemble.

Chaque nation choisit ses symboles, et Vimy est un symbole important pour le Canada. Des dizaines de milliers de Canadiens sont retournés au site de la bataille en pèlerinage officiel ou personnel. Se tenir devant le monument du Canada sur la crête, en France, comme des milliers de Canadiens le feront cette année à l’occasion du 100e anniversaire, c’est ressentir le poids de l’histoire, l’écho du choc des combats, et les voix distantes de ceux qui y ont servi et s’y sont sacrifiés.

Comments are closed.