Les soldats de la Première Armée canadienne prirent part à la libération de la France, de la Belgique et des Pays-Bas du jour J à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même après. S’ils n’avaient que peu d’occasions de rencontrer la population locale lorsqu’ils étaient au combat, celles-ci ne manquaient pas quand ils étaient aux lignes arrière.

Venant du Canada et ayant passé beaucoup de temps en Grande-Bretagne, ils ne connaissaient généralement pas bien les habitudes françaises, belges ou néerlandaises. Même s’ils s’entendaient généralement bien avec les habitants, ces derniers et les soldats affichaient des attitudes divergentes. Les relations prenaient donc différentes formes.

Indubitablement, dans l’ensemble, les réactions des personnes libérées furent généralement positives. Les rapports de censure réguliers, basés sur des lettres de soldats, le montrent clairement. Les censeurs constatèrent en France que le rapport de commentaires positifs à commentaires négatifs était de 45:1, et les nombreuses descriptions de civils accueillant leurs libérateurs avec des fleurs, des baisers et des bouteilles de vin étaient vraies.

Matthew Halton, correspondant de la CBC, rapporta qu’il avait vu une femme déposer une rose sur le visage d’un mort canadien le 6 juin 1944. Après le bombardement des Britanniques à Caen qui avait fait des milliers de morts parmi les civils français, Halton alla également à l’Abbaye aux Hommes, dans la ville en ruine. Il y trouva un grand nombre de personnes qui s’y étaient abritées et qui se précipitèrent vers lui pour l’accueillir : c’était peut-être le premier Canadien qu’ils voyaient. « Quand ces gens virent nos insignes d’épaule, ils s’écrièrent : “Vive le Canada!” Et nous répondîmes : “Vive la France!” »

Toutefois, une remarque plusieurs fois répétée dans les rapports de la censure était troublante. Des soldats rapportaient que des Françaises d’entre 14 et 45 ans, parfois en civil, parfois en uniforme allemand, se cachaient derrière des arbres pour leur tirer dessus.

Un soldat écrivit que vers la fin du mois de juin, une femme « a eu cinq de nos gars avant que nous ne l’ayons. C’était une femme de 19 ans mariée à un Allemand, et il y en a beaucoup comme ça. Elle a été abattue alors qu’elle tentait de s’échapper d’une cage de prisonniers de guerre. Elle a tué l’un de nos gars […] avant qu’un des nôtres ne lui tire dessus. »

« En plus des Allemands, il faut faire attention aux civils français : il y en a qui nous tireraient dans le dos sans hésitation; des filles aussi, se plaignit un autre Canadien. Elles ont épousé des Allemands et nous disent sans ambages qu’elles auraient aimé que nous ne soyons pas venus. »

Les historiens ont douté de ces récits, mais leur véracité parait peu discutable.

Quand ces gens virent nos insignes d’épaule, ils s’écrièrent : « Vive le Canada! » Et nous répondîmes : « Vive la France! »

Il y avait, bien sûr, d’autres types de relations. Jock Colville, l’un des secrétaires particuliers de Winston Churchill, s’était enrôlé dans la RAF. Il nota dans son journal que dans un aérodrome près de Bayeux, en France, les maisons closes avaient reçu l’ordre de fermer.

« Des policiers militaires y furent affectés pour s’assurer du respect de l’ordre. Sans se décourager et sans complexe, plusieurs des dames démunies se présentèrent dans un champ attenant à notre verger. Des files d’aviateurs, et notamment, j’ai le regret de le dire, de dignes Canadiens français catholiques romains, faisaient la queue pour leurs services, appor-tant des articles tels que des boites de sardines pour les payer. »

Comme cela le laissait entendre, les Canadiens avaient des besoins urgents, et de vastes réserves de nourriture et de cigarettes pouvant servir de monnaie d’échange.

Cependant, cela n’empêchait pas le pillage, en particulier d’aliments frais. Un officier du Régiment de la Chaudière s’est rappelé qu’un de ses hommes « arriva un jour avec plein d’œufs dans son casque et trois ou quatre bouteilles de vin dans les bras. Il avait rencontré une Française qui lui aurait dit : “Mon Dieu, les Canadiens sont-ils venus ici pour nous sauver ou pour nous dévaliser?” »

C’était la même histoire en Belgique, où les Canadiens entrèrent pour la première fois début septembre 1944 alors qu’ils combattaient des Allemands bien entrainés qui tentaient d’empêcher le nettoyage de l’estuaire de l’Escaut. Le marché noir se développait au fil du déplacement des combats, car les Canadiens faisaient le trafic de denrées alimentaires et d’équipement.

Les simples soldats, les plus bas sur la modeste échelle salariale de temps de guerre, pouvaient obtenir des poignées de francs belges pour un bidon d’essence ou une tenue de combat, et il y avait des rapports de prostituées fabriquant « de beaux manteaux d’hiver taillés dans des couvertures, ainsi que des robes chaudes ou des manteaux pour leurs enfants ».

Pourtant, les Belges étaient mieux vus que les Français.

« Je pense que la Belgique les surpasse tous, écrivit William Hollett du Lincoln and Welland Regiment à son père. Ils sont bien nourris et bien vêtus, et ce sont les personnes les plus propres que j’ai jamais vues », une opinion commune parmi les Canadiens.

« Les filles partout en Belgique sont tout aussi jolies que celles d’ailleurs », ajouta Hollett.

Par ailleurs, Geoff Turpin, qui appartenait à un régiment de blindés, fut invité chez une famille où « [ils ont] mangé des raisins et bu du vin et du Pernod et du Bols jusqu’à plus soif, et [il a] passé une soirée merveilleuse. »

Un aviateur de l’ARC écrivit qu’il était allé à Bruxelles et à Anvers, et qu’il avait trouvé que la vie y était chère, mais intéressante. Sans une once d’ironie, il ajouta cependant : « on ne peut pas les comparer à Toronto ».

Un artilleur qui avait servi en Italie, le sergent Hugh Swinton, dit de sa caserne locale que « c’était assurément un bonheur d’être parmi de telles personnes après tous ces mois dans la boue et la crasse ».

Le major d’artillerie Elmer Bell écrivit : « Il y a des collaborateurs parmi les Belges, mais les clandestins s’en débarrassent assez efficacement.

« Les Européens ne pensent qu’aux affaires, poursuivit Bell, et dans les transactions financières, ils pensent que nous sommes tous riches, alors ils essaient de nous soutirer le plus possible. Nous payons donc généralement au prix fort tout ce que nous achetons. »

En février 1945, les relations entre les habitants et leurs libérateurs étaient devenues tendues.

Un soldat se plaignit qu’il « en avait de plus en plus marre du peuple belge en général, ils ne semblent savoir que gémir. Pourquoi ne font-ils pas un peu plus eux-mêmes au lieu de se laisser aller et de tout critiquer […] ils devraient plutôt être très reconnaissants d’avoir survécu à la guerre à si peu de frais. La Belgique, c’est le paradis par rapport à la Hollande; on n’y entend pas la moitié des récriminations qu’on entend ici. »

La difficulté résidait en partie dans le fait que le gouvernement

belge, qui avait été en exil en Grande-Bretagne, tardait à prendre les rênes après la libération. De plus, les mouvements de résistance étaient fortement divisés dans leur politique et mécontents des dirigeants exilés.

Cela causa inévitablement des problèmes aux agents des affaires civiles du Canada et de Grande-Bretagne qui tentaient de relancer l’économie et d’héberger les réfugiés en toute sécurité. La difficulté, à Anvers, port indispensable à l’approvisionnement des Alliés, c’était de garder les dockers au travail plutôt que de les envoyer en sécurité ailleurs.

Rien n’était pourtant comparable aux problèmes qu’il y avait aux Pays-Bas, où les Allemands avaient affamé la population, surtout dans les grandes villes, et inondé une grande partie de la campagne pour ralentir la marche des Alliés.

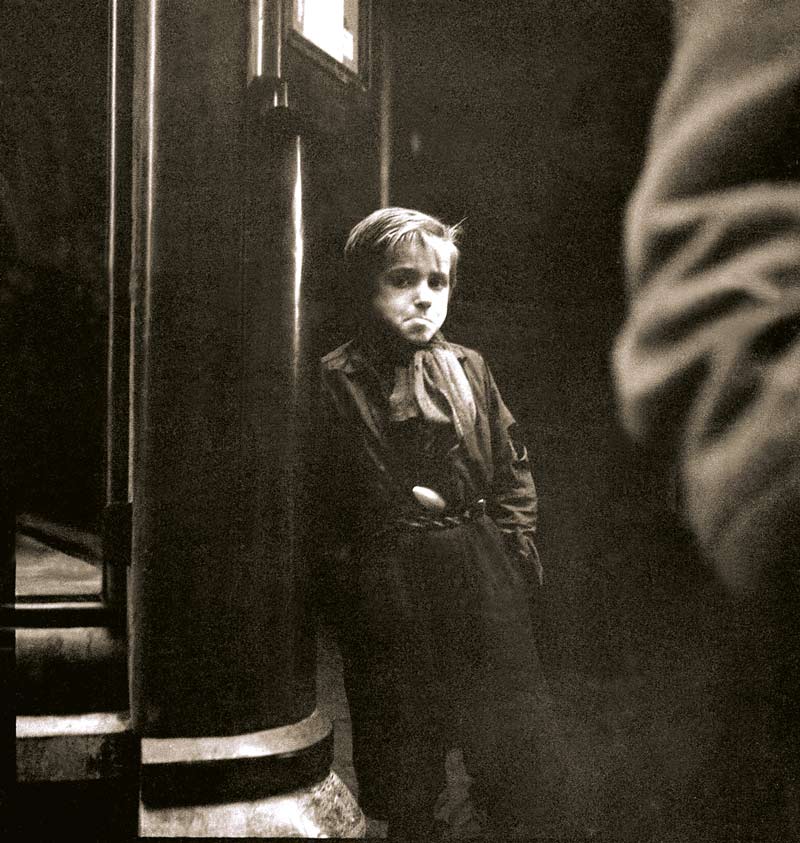

« C’est très triste de voir autant d’enfants sous-alimentés et si mal habillés, écrivit un signaleur canadien. Les gens sont vraiment dans le besoin, les Allemands ont pillé le pays. »

Un autre fantassin dit d’un petit village près d’Arnhem : « Dieu merci, je vis au Canada. Les gens n’ont pas de culture, et leur style de vie est si archaïque. »

Après que l’Escaut eut été ouvert à la navigation des Alliés, le major Bell écrivit à nouveau : « Les civils, ici, sont très bons avec nous, et c’est aussi un miracle […]. Je ne pense pas que nous apprécierions deux cents soldats cantonnés autour de notre maison et de notre grange. »

Lorsque les Allemands eurent déposé les armes et que les convois canadiens arrivèrent dans le nord du pays, les Hollandais attendaient avec impatience l’arrivée de leurs libérateurs. « Quand j’ai vu un char au loin, avec la tête d’un soldat qui dépassait, mon sang s’est glacé, et je me suis dit : “Voici la libération”, a déclaré une femme du coin. Le souffle m’a manqué; puis le soldat s’est levé, et c’était comme un saint.

« Un vaste silence s’est installé, rompu soudainement par un grand cri qui semblait jaillir de la terre. Et les gens sont montés sur le char, et ils en ont sorti le soldat, et ils pleuraient. »

L’officier du renseignement John Gray fut l’un des premiers Canadiens à entrer dans Rotterdam aux derniers jours de la guerre. Son chauffeur et lui avaient pris leur diner, et il remarqua une douzaine d’hommes autour de sa jeep.

« En m’apprêtant à monter, j’ai vu le reste de notre repas dans une boite en carton : des sandwichs et une tarte », dit-il. « La nourriture était-elle d’une quelconque utilité? » demanda-t-il à un homme qui « m’a regardé d’un air incrédule : d’une quelconque utilité? Il s’assit sur le capot de la jeep où il se mit à déchiqueter les sandwichs et en faire de petits morceaux pour en donner à chacun […] chacun en eut un petit peu, et ils s’en léchèrent les babines. »

Pour beaucoup de Hollandais, écrivit Gray, « le gout même de la liberté a longtemps été une bouchée de bon pain ou de pâtisserie, car ils l’avaient presque oublié ».

Les Canadiens apportaient de la nourriture, de la joie et la liberté, et les Néerlandais leur en étaient reconnaissants.

Les cigarettes devinrent la devise de prédilection. Un soldat pouvait échanger quelques cigarettes contre un appareil photo, des bijoux ou des relations sexuelles.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que des problèmes ne surviennent. Les cigarettes dont les Canadiens disposaient gratuitement et en grande quantité étaient très recherchées par les Néerlandais, et elles devinrent la devise de prédilection. Un soldat pouvait échanger quelques cigarettes contre un appareil photo, des bijoux ou des relations sexuelles.

Les civils avaient besoin de nourriture, de charbon, d’essence, de vêtements, de véhicules et, en fait, de presque tout ce que les Canadiens avaient. Le marché noir prit tout ce que les soldats pouvaient offrir, et les Canadiens prirent les filles aussi, ce qui rendait furieux les soldats, les pères et les croyants néerlandais qui craignaient que cela ne donne que des maladies vénériennes et des enfants illégitimes.

Ils s’inquiétaient à juste titre. Les taux d’infections sexuellement transmissibles chez les soldats étaient élevés et, 70 ans après la guerre, des organisations existaient toujours en Hollande pour rechercher « Tom de Toronto », personnifié par le soldat qui avait fait un enfant en 1946 puis était retourné au Canada en abandonnant la mère et l’enfant.

De nombreux soldats, environ 1 900 en tout, ont cependant épousé leurs chéries néerlandaises. Le brigadier J.A. Roberts, commandant de la 8e Brigade d’infanterie canadienne, tomba amoureux de la veuve d’un aviateur néerlandais exécuté par les nazis. Il rentra chez lui où il divorça, puis il épousa la Hollandaise et l’amena au Canada.

Amsterdam devint l’endroit privilégié pour les congés. L’histoire du jeune aviateur de l’ARC Stanley Winfield était typique chez les libérateurs. Il était en service en Allemagne depuis le jour de la victoire en Europe, où la non-

fraternisation était toujours en vigueur. La ville néerlandaise avait des logements réservés aux militaires, et l’armée leur fournissait une carte où étaient indiqués les clubs, les cabarets et soirées dansantes. Avec un ami, ils trouvèrent rapidement deux filles néerlandaises qui devinrent leurs « compagnes pendant trois jours, et [ils allèrent] au cinéma, nager, danser et même faire de l’équitation. Les dépenses pour tout le temps, a déclaré Winfield, furent de 1 000 cigarettes chacun, que nous avions vendues à l’arrivée à deux florins la cigarette. »

Et puis, il y avait l’art. De nombreux soldats furent de fervents pillards, arrachant des cadres aux murs pour les envoyer au Canada. Cela arriva assez souvent pour que la reine Wilhelmine des Pays-Bas se plaigne au général Guy Simonds. Il réprima cela sévèrement.

Mais, toutes les œuvres ne furent pas volées. Le lieutenant-colonel Gerald Levenston, officier d’état-major au quartier général de Simonds, se lia d’amitié avec le conservateur du musée Kröller-Müller à Otterlo. Une collection de 260 peintures, dont une centaine d’œuvres de Vincent Van Gogh, avait été cachée aux nazis et entreposée dans une grotte, et le conservateur demanda à l’officier de l’aider à les rapporter au musée. Il persuada des soldats de se porter volontaires et se procura quelques camions pour les transporter. Quinze ans après, M. Levenston, alors homme d’affaires prospère à Toronto qui avait des relations au Musée royal de l’Ontario, joua un rôle déterminant dans l’organisation d’une exposition d’œuvres de Van Gogh.

Les Canadiens étaient des libérateurs en France, en Belgique et en Hollande, mais ils étaient aussi des hommes qui avaient survécu au bain de sang de la guerre, et ils saisissaient toutes les occasions de profiter de la vie. Les civils, tout aussi humains, étaient presque tous reconnaissants, mais beaucoup essayaient de profiter des militaires. Des tensions ont inévitablement surgi, mais au fil des années, le souvenir des vicissitudes s’est estompé, et la gratitude s’est installée.

C’est toujours le cas.

Comments are closed.