EN 1775-1776, le Canada faillit devenir une colonie américaine. Son destin allait dépendre d’une froide bataille matinale dans une tempête de neige aux portes de Québec.

Seize ans plus tôt, les forces britanniques avaient vaincu les Français sur les plaines d’Abraham et occupé la forteresse de Québec. La France avait cédé le Canada à la Grande-Bretagne lors du traité de Paris de 1763 et abandonné les habitants de la Nouvelle-France, près de 70 000 désormais sous le joug des protestants britanniques. La Grande-Bretagne avait ainsi gagné une colonie catholique francophone, la province de Québec (alors communément appelée Canada), sans loyauté envers le nouveau régime et son roi. Les Canadiens craignaient de perdre leur mode de vie.

Guy Carleton, le major-général gouverneur de Québec, s’inquiétait du mécontentement croissant dans les colonies américaines. Il ignorait également comment les Canadiens réagiraient à une éventuelle révolte américaine. La province avait peu de défenses. Carleton avait besoin du soutien de gens influents, du clergé catholique et de l’aristocratie locale, qui, sentait-il, pourraient dissuader les Canadiens de se joindre à une éventuelle insurrection américaine.

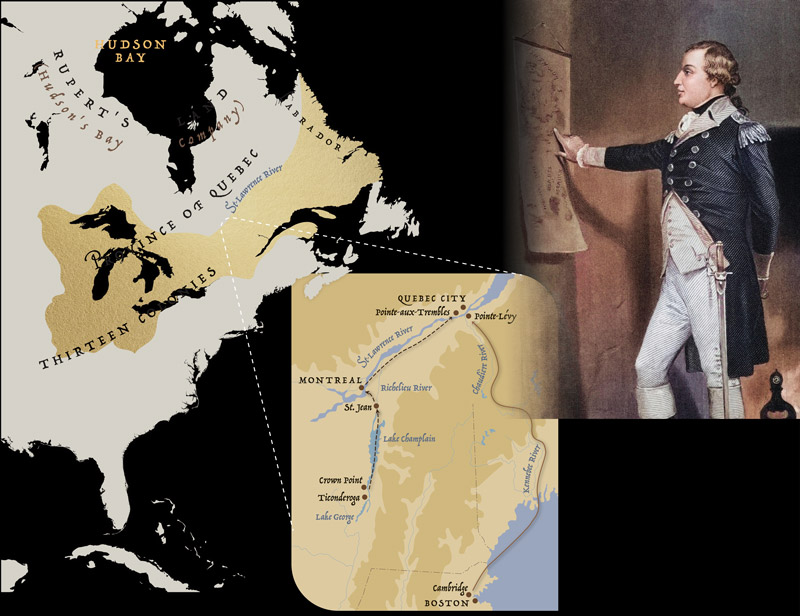

Carleton joua donc un rôle déterminant quand le Parlement britannique adopta l’Acte de Québec de 1774, qui garantissait les droits de l’Église catholique, le droit des catholiques d’exercer des fonctions, et le maintien des systèmes juridiques et fonciers français au Québec. La loi élargissait aussi considérablement les frontières de la province de Québec pour englober la région des Grands Lacs à l’ouest jusqu’au confluent des rivières Mississippi et Ohio. La mesure servait essentiellement à empêcher les 13 colonies américaines, principalement côtières, de s’étendre vers l’ouest. Mais, l’Acte de Québec était une trahison aux yeux des Américains rebelles. Ils considéraient la Grande-Bretagne comme l’ennemi et le Canada comme une proie potentiellement facile.

Carleton était également parfaitement conscient qu’il y avait des sympathisants américains parmi les 2 000 colons britanniques de la province, surtout que beaucoup étaient venus des colonies américaines du sud. C’était particulièrement le cas de la classe marchande britannique, fâchée de l’Acte de Québec qui menaçait son pouvoir commercial et politique.

En 1774-1775, des agents américains diffusèrent de la propagande anti-britannique auprès des Canadiens, arguant que la révolution les libèrerait de la domination. La menace à peine voilée leur rappelait que les Canadiens étaient « un petit peuple, comparé à celui qui leur ouvrait grand les bras ».

Les rebelles américains pourraient donc venir en conquérants plutôt qu’en libérateurs.

Le meilleur cas de figure pour les Britanniques et les Américains serait la neutralité des Canadiens, qui voyaient leurs anciens ennemis s’orienter vers un conflit fratricide.

La Révolution américaine commença en avril 1775 par les combats à Concord et à Lexington. Puis, les événements se précipitèrent. En mai, les forces américaines s’emparèrent des forts britanniques de Ticonderoga et de Crown Point, points de départ classiques des attaques sur le Canada.

Le Congrès continental américain décida d’envahir le Canada pour y encourager la révolte et empêcher les Britanniques de s’en servir comme base d’attaques contre les rebelles à New York ou au Massachusetts. Le Congrès ordonna au major-général Philip Schuyler de Ticonderoga de s’emparer du fort britannique de Saint-Jean, puis de Montréal.

Carleton ne commandait que 944 soldats réguliers répartis au Québec, la plupart dans des forts de garnison situés le long de la rivière Richelieu. Le soutien de la milice composée de Canadiens et de colons britanniques loyaux était un besoin impératif. Mais, malgré l’appel aux armes du clergé, les francophones hésitaient.

Sur un plan plus positif, Allan Maclean, lieutenant-colonel expérimenté, leva une nouvelle unité de réguliers très fiable composée principalement de colons écossais des Highlands recrutés au Canada : le Royal Highland Emigrants. Beaucoup étaient d’anciens combattants, prêts à défendre immédiatement la province.

Une force d’environ 2 000 New-Yorkais, dont un grand nombre étaient inexpérimentés, partit de Crown Point pour Saint-Jean le 30 aout. Ils arrivèrent cinq jours plus tard, leur nombre réduit par la maladie. Même leur commandant, Schuyler, était trop malade pour continuer. Le brigadier-général Richard Montgomery prit le commandement et assiégea le fort.

Carleton misa presque tout sur la défense de la fortification de Saint-Jean, car il était peu probable que les médiocres murs de Montréal résistent à une attaque déterminée. Il y avait au fort de Saint-Jean 512 réguliers, 20 émigrants et 90 miliciens canadiens. Son commandant, le major Charles Preston, tint aussi longtemps qu’il le put.

Mais, à 20 kilomètres au nord, le 17 octobre, les Britanniques se rendirent rapidement à une petite force américaine. Les envahisseurs s’étaient emparés d’une grande partie de son ravitaillement, donc tout espoir de relever Saint-Jean s’était évanoui. Preston rendit les armes le 3 novembre après une résistance héroïque, et la plupart de ses meilleurs soldats furent faits prisonniers.

Sentant peut-être le cours des choses se renverser, certains des 900 miliciens canadiens de Montréal commencèrent à se détacher de la situation, à la grande déception de Carleton. Entretemps, d’autres Canadiens se joignaient aux envahisseurs. L’attitude de la population était le résultat de la perception de faiblesses chez les Britanniques et de la probabilité de leur défaite. Selon Carleton, « chaque individu semblait ressentir [sa] situation d’impuissance actuelle ». Pourquoi prendre les armes pour les Britanniques et ensuite encourir la colère des vainqueurs? La plupart des Canadiens restaient plutôt sur la touche.

Pis encore, Carleton apprit qu’une force d’Américains commandée par le colonel Benedict Arnold avait atteint le fleuve Saint-Laurent à Pointe-Lévy, en face de Québec, le 8 novembre. Elle avait parcouru quelque 500 kilomètres en bateau et à pied dans la nature sauvage accidentée et en grande partie inhabitée du haut Massachusetts (aujourd’hui le Maine) en suivant les rivières Kennebec et Chaudière.

L’historien George Stanley s’est émerveillé du remarquable « exploit d’endurance » des Américains et de leur capacité à manœuvrer « dans les marécages sans chemin, à travers les rivières glacées et sur les rapides dangereux, les hommes souffrant du froid, de la faim et du mauvais temps ».

Il leur avait fallu sept semaines, et sur les 1 050 hommes du Massachusetts, de Pennsylvanie et de Virginie qu’il y avait au début du trajet, il n’en restait qu’environ 700, les autres ayant fait demi-tour, s’étant égarés ou ayant péri. Ils étaient épuisés et affamés, leurs vêtements en lambeaux, et pour survivre, certains avaient mangé de la soupe qu’ils avaient faite avec leurs chaussures et leurs ceintures en cuir. Nombreux étaient ceux qui souffraient de dysenterie.

Arrivés au Canada, ils s’approvi-sionnèrent auprès des Canadiens à des prix exorbitants. La force d’Arnold rassembla 40 petites embarcations et traversa le

Saint-Laurent les 13 et 14 novembre. Leur nombre étant insuffisant pour assiéger Québec. Les envahisseurs établirent un camp quelques jours après à Pointe-aux-Trembles, à 32 kilomètres à l’ouest, où ils attendirent Montgomery qui devait venir du sud-ouest.

Montréal était indéfendable

et se rendit sans combat le 13 novembre. Carleton, déguisé en fermier, s’enfuit à Trois-Rivières dans une barque avec des Canadiens aux rames, puis continua son voyage à bord d’un petit bateau. Il arriva à Québec le 19 novembre.

Entretemps, comme il lui fallait placer des soldats en garnison à Montréal ou ailleurs, en plus des séquelles de maladie et de la fin du service d’un bon nombre de ses soldats, Montgomery n’avait plus sous ses ordres qu’à peu près 660 hommes : 300 des régiments de New York, 200 Canadiens recrutés à la hâte et 160 autres d’ici et là. Il disposait de quatre canons de 9 ou de 12 livres et six mortiers, ainsi que des vêtements d’hiver et des provisions pour les hommes d’Arnold.

Montgomery rejoignit finalement Arnold en début décembre. Quelques jours plus tard, ils tentèrent d’assiéger la ville de Québec. Mais, les armes légères et les mortiers des Américains n’eurent aucun effet, car les canons de la ville étaient d’un calibre et d’une portée supérieurs à ceux des assaillants.

La ville de Québec, essentielle à la défense du Canada, était presque dépourvue de soldats réguliers. Ainsi, Carleton devait compter sur la milice, les Emigrants, les équipages de navire alors dans le port et les citoyens volontaires sans expérience.

« Je devrais m’encenser », écrivit-il au comte de Dartmouth, du fait que « nous puissions tenir bon, jusqu’à l’ouverture de la navigation au printemps prochain, au moins jusqu’à ce que quelques troupes remontent la rivière. » Mais, il désespérait : « Je pense que notre destin est extrêmement incertain ».

C’était un triste constat.

Pourtant, en sécurité dans la ville d’où il n’envisageait certainement pas de partir, Carleton avait près de 1 800 hommes à sa disposition, dont 70 réguliers, 230 du Highland Emigrants, 35 Royal Marines, 120 artificiers, 543 miliciens canadiens, 330 miliciens britanniques, environ 395 marins et divers autres soldats. La ville de 8 000 habitants était également bien approvisionnée en nourriture et en bois de chauffage. Et Carleton éjecta tous les Britanniques et Américains qui, selon lui, étaient déloyaux.

Il y avait à peine 1 000 Américains, et ils se trouvaient devant une tâche redoutable. Ils étaient éprouvés par le froid et la maladie (notamment la variole mortelle), et ils ne disposaient pas de suffisamment d’abris. Plus de 100 mousquets appartenant aux hommes d’Arnold étaient inutilisables et les soldats manquaient tous de munitions, de poudre et de fournitures. Les 200 Canadiens dans ses rangs ne semblaient pas très enthousiastes, et certains désertèrent.

Les conditions dans lesquelles beaucoup de ses hommes avaient été enrôlés aggravaient les problè-mes de Montgomery. Certains, dont le service se terminerait le 31 décembre, avouaient leur intention de partir. Leur départ mettrait fin aux espoirs des Américains de s’emparer de la capitale du Canada. Montgomery devait attaquer la ville dès que possible.

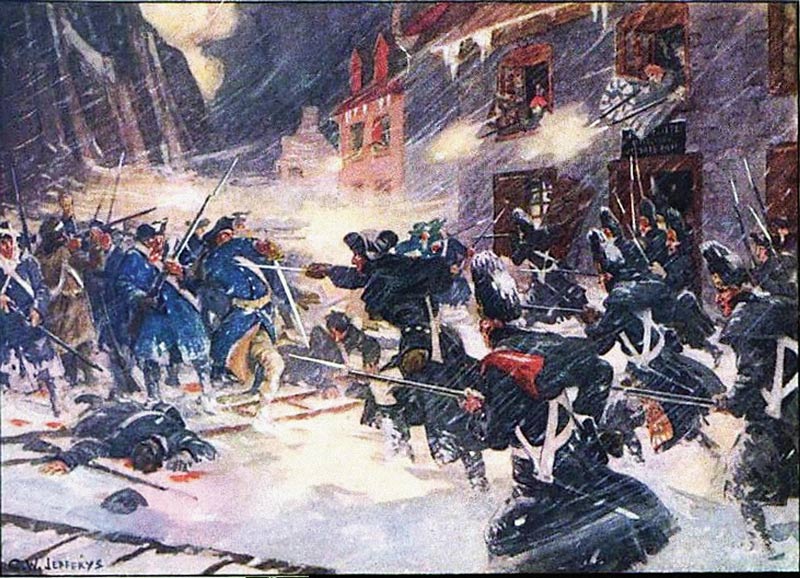

L’attaque fut lancée le 31 décembre à 4 heures. Il faisait froid, il y avait du vent et il neigeait abondamment, ce qui masquait l’avance des Américains. Montgomery organisa un mouvement en tenaille au bas des falaises et des remparts de Québec pour s’emparer de la Basse-Ville avant d’escalader le promontoire pour surmonter les fortifications et atteindre la Haute-Ville. C’était un plan très ambitieux et désespéré, comme il le savait surement.

Les Canadiens de Montgomery organisèrent une feinte sur les plaines d’Abraham pendant qu’il menait 300 New-Yorkais par l’ouest le long du chemin fluvial sous les positions dominantes du Cap Diamant. Pendant ce temps, les 600 soldats d’Arnold, au nord-ouest, tournèrent vers la falaise dans le quartier de Saint-Roch aux rues sinueuses bordées d’entrepôts portuaires.

Le désastre fut immédiat. Au premier croisement de routes de la Basse-Ville, la force de Montgomery tomba sur une haute palissade qui allait de la falaise au bord de l’eau. De l’autre côté, il y avait un blockhaus abritant 30 miliciens canadiens et 17 miliciens et marins britanniques, ces derniers se servant de quatre petits canons qui dominaient les approches.

Les Américains firent une brèche dans la palissade et certains s’avancèrent vers le blockhaus, Montgomery en tête. Les défenseurs déclenchèrent des tirs concentrés de mitraille et de mousquet dès que les assaillants furent à 45 mètres, tuant Montgomery, deux officiers et plusieurs autres hommes. Les Américains battirent en retraite; cette phase de l’attaque était terminée.

Arnold n’eut guère meilleure

fortune. Ses hommes tombèrent sur leur première barricade de l’autre côté de l’étroite rue du

Sault-au-Matelot. Elle était défendue par 30 miliciens et trois canons. Les Américains capturèrent la position après un combat acharné, mais Arnold fut atteint d’une balle à la jambe et évacué. Le capitaine Daniel Morgan prit le commandement et passa à la barricade suivante, qui n’était pas gardée.

Pendant que Morgan attendait que le reste de ses hommes le rattrape, les 200 Britanniques, Emigrants et Canadiens eurent le temps de se rallier, et ils défendirent efficacement la position. Ne pouvant pas escalader le mur de 3,6 mètres avec leurs échelles sous le feu nourri, les assaillants furent coincés dans les étroites rues où ils subirent de lourdes pertes.

Les soldats canadiens et britanniques sortirent ensuite par la porte du Palais, reprirent la première barricade et attaquèrent les envahisseurs par-derrière.

Les combats durèrent plusieurs

heures, mais se rendant compte que leur situation était désespérée, les Américains déposèrent les armes à 10 heures.

Au total, quelque 400 personnes furent capturées, dont Morgan, et il est probable qu’une centaine avaient été tuées ou blessées. Les pertes britanniques et canadiennes, en revanche, s’élevèrent à cinq morts et 14 blessés. Un officier britannique se réjouit que cela ait été : « Un jour glorieux pour nous, car nous avons remporté une petite victoire comme jamais auparavant. »

C’était la première défaite des rebelles lors de la guerre de l’Indépendance américaine.

Carleton choisit de ne pas quitter Québec et d’achever son ennemi, bien que les forces britanniques fussent trois plus nombreuses que les forces américaines.

Arnold, qui commandait alors, avait perdu une centaine d’hommes de plus lorsqu’ils partirent à la fin de leur service, et il ne lui en restait qu’à peine 700, dont les malades et les Canadiens sans enthousiasme. Il maintint les tirs d’artillerie légère contre la ville en attendant des renforts de Montréal. Ces derniers arrivèrent régulièrement au cours des mois suivants. Les nouvelles troupes totalisèrent finalement 2 500 hommes, mais beaucoup n’étaient pas en état de combattre et ne pouvaient pas entreprendre un siège critique.

Le général George Washington, commandant en chef américain, insista pour que le Canada soit capturé avant que ne commence la saison de navigation. Cela n’allait pas se passer ainsi.

Le premier navire de guerre britannique transportant des renforts surgit près de Québec le 5 mai 1776. « La nouvelle est parvenue rapidement aux oreilles de la ville; les gens à moitié habillés ont accouru […] ravis de voir un navire arborant le drapeau de l’Union », déclara un officier britannique d’alors. Les Américains se retirèrent en quasi-panique jusqu’à Sorel, prêts à remonter la Richelieu. Quarante autres navires britanniques transportant 9 000 soldats arrivèrent à Québec peu après.

Les forces renforcées de Carleton prirent le chemin de Trois-Rivières. Les Américains, qui avaient aussi reçu des renforts, renouvelèrent leur offensive en juin, mais les

solides défenses britanniques les repoussèrent, et quelque 200 Américains furent capturés. Il y avait encore 5 000 Américains au Canada, mais la variole con-

tinuait de faire des ravages, les désertions étaient légion, et les Canadiens étaient devenus beaucoup moins amicaux.

À Montréal, Arnold écrivit au général John Sullivan, le nouveau commandant américain au Canada : « Abandonnons […] et sécurisons notre propre pays avant qu’il ne soit trop tard ».

Les envahisseurs évacuèrent Sorel et Montréal, prirent le chemin du sud le long de la Richelieu et retournèrent à leur propre territoire. Le Canada avait rejeté la Révolution américaine.

Comments are closed.