Le 19 octobre 1864 à 15 heures, pendant que la guerre civile faisait rage aux États-Unis, le lieutenant de l’armée confédérée Bennett Young, âgé de 21 ans, se tenait devant son hôtel. Il tira un coup de pistolet en l’air et proclama haut et fort : « Au nom des États confédérés, je prends possession de St. Albans. » Les résidents de cette petite ville du Vermont, à environ 20 kilomètres de la frontière canadienne, étaient stupéfaits. C’était l’opération la plus septentrionale du conflit.

Cet été-là, il était clair que la Confédération était en train de perdre sa guerre avec les unionistes. La Grande-Bretagne demeurait neutre, mais sa principale colonie en Amérique du Nord, la province du Canada, regorgeait d’espions, de propagandistes et de soldats confédérés qui avaient été prisonniers de l’Union, en particulier à Montréal.

Les agents confédérés au Canada croyaient que de petites attaques lancées depuis le territoire canadien contre des villes frontalières américaines forceraient l’Union à y affecter des troupes. Plus important encore, de telles opérations pourraient entrainer la Grande-Bretagne dans une guerre avec l’Union et inverser la fortune des sudistes. Ils choisirent pour leur premier raid la ville commerciale et manufacturière de St. Albans dont la population était de 4 000 personnes. Young commandait une force de 20 à 22 hommes armés en civil qui, pour éviter toute suspicion, étaient arrivés à St. Albans en petits groupes pendant plusieurs jours.

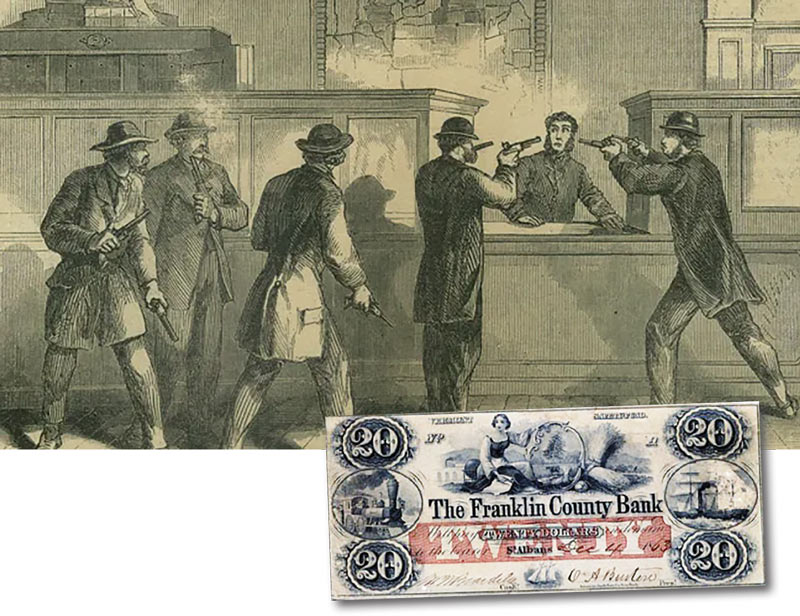

Une fois qu’ils furent tous rassemblés, Young lança l’invasion en tirant ce coup de feu le 19, et de petits groupes de soldats firent irruption dans les trois banques de la ville, tandis qu’un autre se dirigea vers les écuries pour voler des chevaux afin de s’enfuir. Les braquages de banque rapportèrent plus de 200 000 $ (l’équivalent d’environ 4 millions de dollars d’aujourd’hui) destinés au gouvernement confédéré, mais la tentative du groupe de raser la ville ne causa que des dommages mineurs.

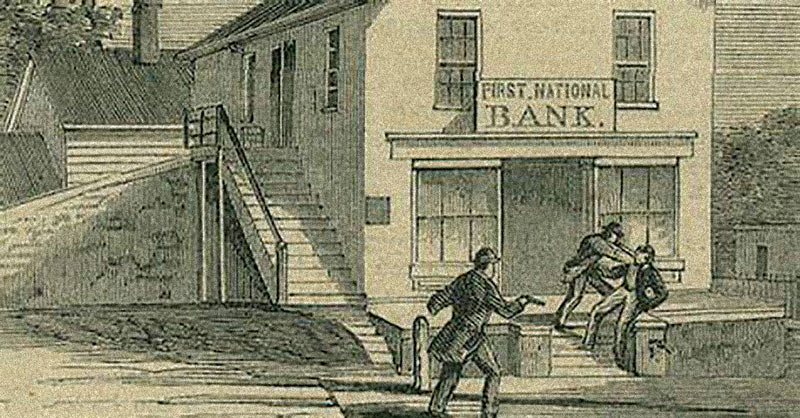

Les assaillants s’enfuirent de la ville à toute allure, se séparèrent et se réfugièrent au Canada.

À ce moment-là, un officier de l’armée de l’Union en congé, le capitaine George Conger, organisa la défense de la communauté. Il ordonna vite à 40 hommes armés de déloger les envahisseurs et forma une troupe pour les poursuivre. D’autres citadins, abrités dans des bâtiments, tirèrent sur les Confédérés. Il y eut un mort et deux blessés parmi les gens de la place, et un agresseur blessé, pendant les escarmouches.

Les assaillants s’enfuirent de la ville à bride abattue, se séparèrent et allèrent se réfugier au Canada. Mais les hommes de Conger s’acharnèrent à les suivre.

Young estima que sa force ayant franchi la frontière vers 21 h était en sécurité au Canada neutre. De manière choquante, Conger ne tint pas compte de la frontière et se précipita dans les villes canadiennes de Philipsburg et Frelighsburg. Les Américains appréhendèrent plusieurs confédérés, dont Young, qui fut malmené. Un officier britannique arriva soudainement sur les lieux et convainquit les Américains de lui abandonner les prisonniers et de retourner aux États-Unis.

Les autorités canadiennes, inquiètes de représailles de la part des Américains, ordonnèrent l’arrestation des Confédérés. Quatorze furent appréhendés en quelques jours et transportés à Montréal. Le magistrat de première instance Charles-Joseph Coursol avait un choix difficile à faire quant à savoir si le raid de St. Albans avait été un acte de guerre, auquel cas l’extradition ne pouvait pas avoir lieu, ou un cas de meurtre et de vol qualifié, ce qui lui permettrait d’envoyer les hommes aux États-Unis pour y être jugés comme le réclamait le gouvernement américain.

Aux États-Unis, le public et la presse étaient furieux. Dans un éditorial, le New York Herald plaida en faveur d’une réponse militaire, insistant qu’une « main forte est la seule loi acceptable ». Par la suite, le journal clama que « le prochain raid [serait] vengé sur le village canadien le plus proche offrant refuge aux maraudeurs ».

En décembre, Coursol statua que l’affaire était hors de sa compétence et, dans un geste qui exaspéra les autorités américaines tout autant que les canadiennes, il libéra les hommes (et leur restitua 84 000 $ en espèces volées) au lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction supérieure. En 1865, certains des assaillants furent arrêtés à nouveau pour avoir dévalisé un citoyen pendant l’attaque et pour avoir violé la neutralité canadienne, mais toutes les accusations finirent par être abandonnées. Le gouvernement canadien apaisa les États-Unis en versant environ 69 000 $ aux banques de St. Albans en guise de restitution.

Il n’y eut pas d’autres raids, et le soutien à la cause des Confédérés au Canada diminua de façon spectaculaire.

Comments are closed.