Le gaz! Le gaz! Vite, les gars! Effarés et à tâtons Coiffant juste à temps les casques malaisés;

Mais quelqu’un hurle encore et trébuche Et s’effondre, se débattant, comme enlisé dans le feu ou la chaux…

Vaguement, par les vitres embuées, l’épaisse lumière verte, Comme sous un océan de vert, je le vis se noyer.

– Extrait de « Dulce Et Decorum Est » de Wilfred Owen,

traduit par Georges Gernot

« L’essence même du printemps était dans l’air, écrivait le lieutenant-colonel canadien George Nasmith devant le saillant belge d’Ypres le 22 avril 1915. J’avais envie d’aller en pleine nature, et de regarder les oiseaux et les abeilles, de me prélasser au soleil sans rien faire. »

Le chimiste analyste torontois de 4 pi 6 po avait été jugé inapte au combat en raison de sa taille. Pas découragé pour autant, l’intellectuel obtint à la place l’autorisation d’installer un labo-ratoire pour tester l’eau potable des troupes.

Le 22 avril, après s’être rendu près du front des Alliés « pour voir à quoi ressemblait le « no man’s land », Nasmith rencontra son ami, le capitaine Francis Scrimger, médecin militaire du 14e Bataillon (Régiment royal de Montréal). Après un échange de civilités, il continua la promenade avec un autre camarade jusqu’à ce que leur « attention [soit] retenue par une fumée jaune verdâtre qui montait de la partie de la ligne occupée par les Français ».

Ne ressentant aucune urgence, ils allumèrent tous deux une cigarette et observèrent le nuage qui grandissait et s’approchait d’eux à environ huit kilomètre par heure. Ce n’est qu’après que Nasmith eut noté qu’il contenait des traînées brunes que l’inquiétude le gagna.

« Ce doit être le gaz toxique dont nous avons entendu de vagues rumeurs, supposa-t-il. On dirait du chlore, et je parie que c’en est. »

Et le nuage allait directement sur eux.

C’était horrifiant; même si c’était une horreur quelque peu attendue.

Ni les puissances centrales ni l’Entente n’étaient catégoriquement opposées à l’utilisation de gaz toxiques, même si les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 l’interdisaient en principe. L’ambitieuse Allemagne fut cependant la première à en faire usage à grande échelle.

Les expériences antérieures avec des irritants faibles avaient été bien en deçà des attentes. Le chimiste allemand Fritz Haber proposa alors d’utiliser du chlore. De plus, pour contourner la stipulation de la convention qui interdisait les projectiles chargés de gaz, il suggéra d’installer des tuyaux dans des tranchées.

La cible prévue serait le saillant d’Ypres. Considéré comme symbole de la ténacité des Alliés, le front s’avançait dans le territoire occupé par les Allemands et servait de zone tampon aux ports de la Manche, très importants pour la logistique. La prise du saillant aurait bloqué jusqu’à 50 000 soldats de l’Entente, et notamment la 1re Division canadienne, relativement jeune et très inexpérimentée, qui défendait une partie de la ligne.

Il y avait d’autres raisons mais, fondamentalement, la première utilisation massive de la guerre chimique était perçue comme un moyen de sortir de l’impasse sur le front occidental. Les Allemands espéraient que le gaz, en plus des barrages d’artillerie et de leurs forces numériquement supérieures, pourrait leur ôter une grosse épine du pied.

Les Canadiens, bien calés entre la 28e division britannique à droite et les fantassins nord-africains de la 45e division française (Algériens) à gauche, leur barraient la route à la mi-avril 1915. Le commandement de la formation incombait au lieutenant-général Edwin Alderson, d’origine britannique. Néanmoins, ses trois brigades d’infanterie étaient dirigées par des Canadiens : les brigadiers-généraux Malcolm Mercer (1re brigade), Arthur Currie (2e brigade) et Richard Turner (3e brigade), ce dernier avait été déco-

ré de la Croix de Victoria pour ses actions pendant la guerre des Boers.

Alors que l’ennemi installait plus de 5 730 bidons d’acier contenant 160 tonnes de chlore derrière des parapets et des sacs de sable et attendait le bon moment pour ouvrir les robinets, les Alliés essayaient de faire face à l’évidence.

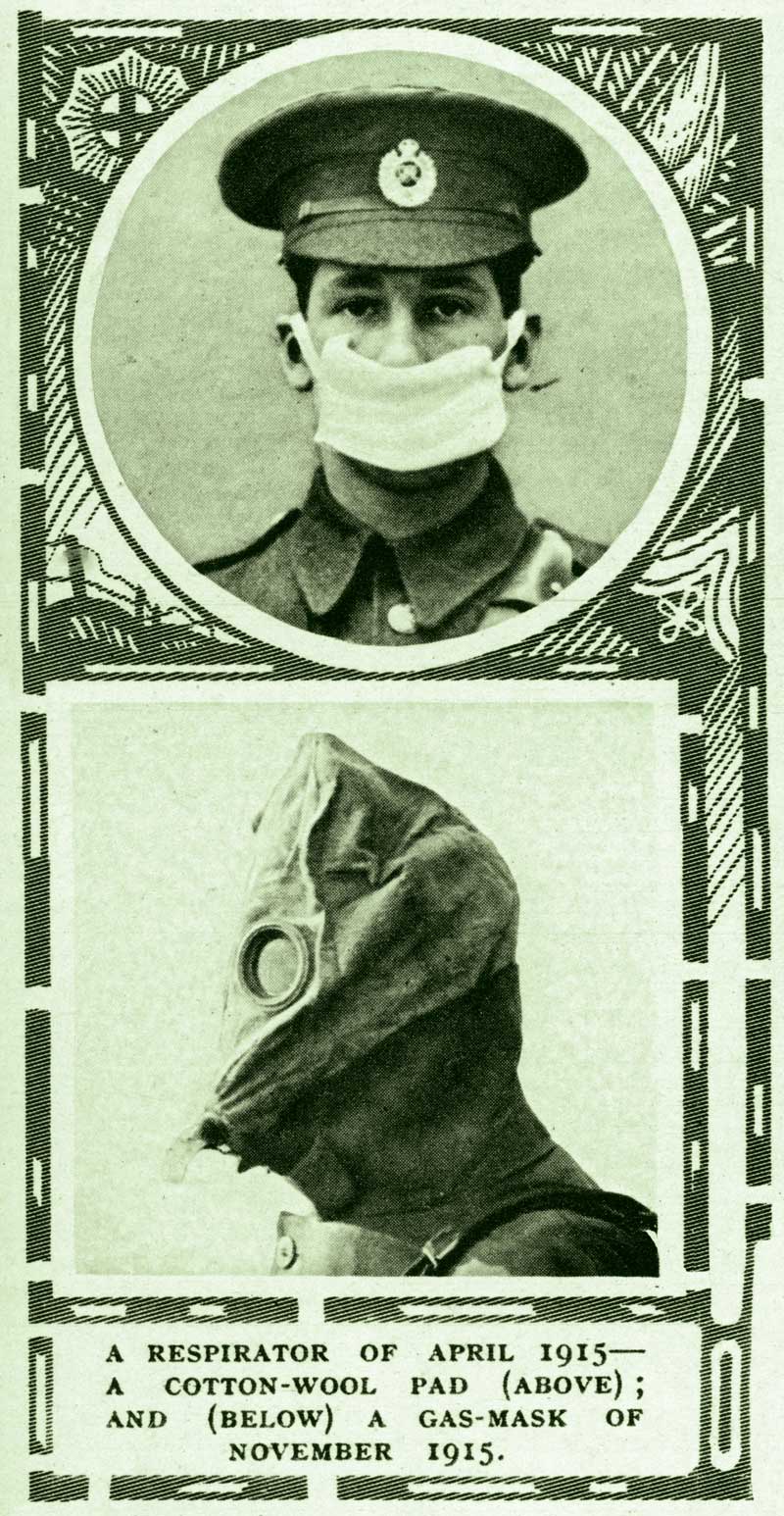

Le 13 avril, le soldat allemand August Jäger déserta et se rendit aux Français, à qui il donna des renseignements sur les cylindres. Il expliqua en outre que la prochaine offensive de l’ennemi serait annoncée par trois fusées rouges larguées d’un avion, remettant même à ses ravisseurs le masque à gaz rudimentaire qu’il avait reçu : il s’agissait en gros d’un morceau de tissu imbibé d’une solution légèrement protectrice.

Un deuxième déserteur raconta une histoire semblable deux jours après, et cette nouvelle arriva aux oreilles des Canadiens. Le major Andrew McNaughton de la 7e Batterie d’artillerie de campagne canadienne obtint donc la permission de lancer 90 obus vers les tranchées allemandes pour sonder le terrain et trouver le gaz. Cela se révéla infructueux.

L’attente stressante monta crescendo au cours des journées suivantes jusqu’à ce que, finalement, bien que de catastrophiquement, un avion d’observation allemand tire les trois fusées éclairantes rouges le 22. Il s’ensuivit un intense bombardement d’artillerie contre les lignes de l’Entente et la ville d’Ypres. Pire, vers 17 heures, le nuage de gaz qui émergea fut porté par un vent favorable.

C’était, selon Fritz Haber, « un moyen de sauver d’innom-brables vies ».

“Ce doit être le gaz toxique dont nous avons entendu de vagues rumeurs. On dirait du chlore, et je parie que c’en est.”

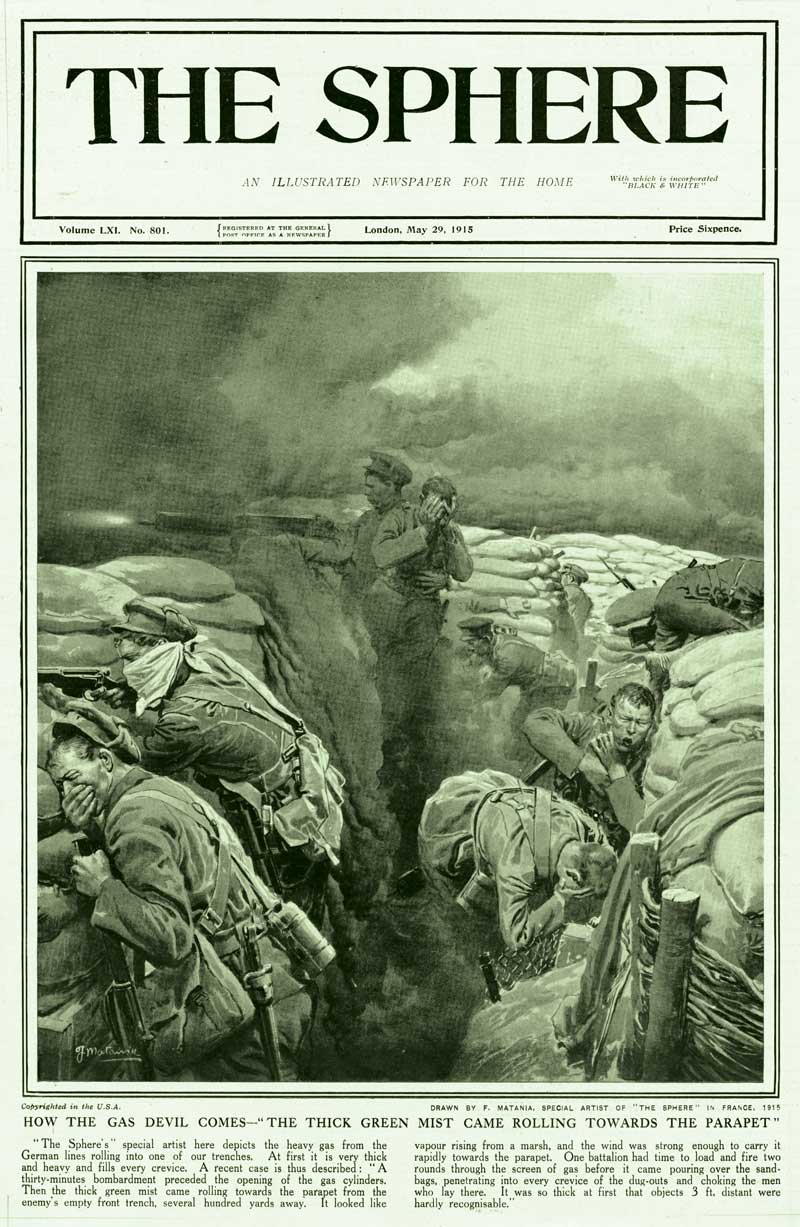

Le sergent allemand Leisterer regarda les centaines de robinets de gaz s’ouvrir avec morbide fascination. Après un sifflement inquiétant, ce soldat du 233e Régiment d’infanterie de réserve regarda alors le « gaz blanchâtre se répandre par-dessus le parapet. La couleur passa vite au vert jaunâtre, dans un nuage roulant interminable qui progressait vers la tranchée [de l’Entente]. »

Cette brume monstrueuse, qui s’étendait sur environ six kilomètres et atteignait jusqu’à 30 mètres de hauteur par endroits, s’infiltrait dans chaque crevasse, remplissait les trous d’obus l’un après l’autre, puis traversait les 45e (algérienne) et 87e (territoriale) divisions de fantassins.

« On avait l’impression qu’un évènement naturel horriblement magnifique se produisait, s’est souvenu Leisterer. C’était une impression phénoménale. »

En réalité, les atroces effets furent presque instantanés. Les vapeurs inhalées endommageaient ou détruisaient complètement les alvéoles pulmonaires, et elles provoquaient une décharge de liquide qui entravait l’échange d’oxygène. Le chlore se mélangeait à ces fluides corporels et à la vapeur d’eau pour former de l’acide chlorhydrique qui brulait les tissus.

Les victimes se noyaient, brulées de l’intérieur. Hurlant et implorant miséricorde, certains soldats français ou nord-africains lâchèrent leurs armes et s’enfuirent, ne faisant que prolonger leur souffrance en courant dans la direction du vent; d’autres se tordaient par terre à l’agonie, s’étouffant et vomissant une substance visqueuse verdâtre.

« On ne voyait que le blanc de leurs yeux, a décrit McNaughton, alors qu’une brèche de six kilomètres s’ouvrait dans la ligne de l’Entente. Ils crachaient littéralement leurs poumons. »

Neuf artilleurs canadiens qui étaient dans le secteur algérien furent tués, lentement et atrocement, par l’épouvantable nuage.

Non loin de là, des bataillons canadiens entiers n’eurent que quelques minutes pour se préparer à leur propre dose, bien que le gaz se fut progressivement dissipé à ce stade, épargnant la plupart d’entre eux de ses effets les plus meurtriers. Malgré cela, ils se frottaient encore leurs yeux irrités quand des figures floues, mais caractéristiques, apparurent à l’horizon. Les Allemands arrivaient.

Et c’était à la 1re Division canadienne de les arrêter.

L’ennemi fut reçu avec courage, à la déception des Allemands qui s’attendaient à ce que le saillant d’Ypres leur tombe facilement entre les mains après le recours à leur arme pas si secrète que cela.

Les Canadiens, ainsi que les survivants algériens, continuèrent à se battre.

Parmi ceux qui se trouvaient dans la ligne de feu, il y avait les hommes du 13e Bataillon (Royal Highlanders of Canada) qui déplacèrent rapidement leur axe défensif pour tenir la brèche béante dans leur flanc. Mis à part quelques positions envahies et bien qu’en infériorité numérique, les troupes tinrent bon.

Au quartier général de la 3e Brigade d’infanterie, le brigadier-général Turner, de plus en plus désorienté, avait du mal à maintenir l’ordre. Ce détenteur de la VC se révéla être la mauvaise personne pour la situation. Les ordres de son QG, qui était également sous le feu, fluctuaient entre la panique et la confusion, en complet déca-lage avec ce qui se passait sur le terrain. Malheureusement, ce sont les troupes engagées au front qui pâtirent le plus de ces manquements.

Ces mêmes soldats, toujours incommodés par le gaz, comprirent qu’ils devaient moins compter sur les instructions au niveau de la brigade que sur les hommes qu’ils coudoyaient. Les Canadiens, qui se battaient dans des poches souvent isolées et à l’issue sans espoir, peinèrent à freiner l’afflux d’ennemis.

Dans des conditions aussi désastreuses surgissait l’héroïsme de certains soldats, que ce courage brille ou soit passé inaperçu. Fred Fisher, par exemple, un caporal-chef de 19 ans. Ce mitrailleur du 14e bataillon balayait les rangs allemands de balles depuis le début de l’attaque. Lorsque ses camarades d’arme furent tous tués, ce natif de St. Catharines, en Ontario, refusa de battre en retraite. Fisher gagna ainsi du temps pour que l’artillerie canadienne se retire jusqu’à des positions plus sures.

Il fut tué par la suite dans la bataille, et son corps n’a jamais été récupéré. La Croix de Victoria lui fut décernée; la première de la guerre remise à un Canadien. Trois autres VC furent remises à des Canadiens pour leurs efforts lors de la deuxième bataille d’Ypres. Bien que chaque récipiendaire l’eût méritée, de nombreux autres actes de courage passèrent inaperçus, et ne furent donc ni notés ni récompensés.

Il y eut encore, hélas, des percées allemandes, notamment au Bois des cuisiniers, où les forces ennemies saisirent plusieurs canons britanniques. Pendant la nuit du 22 au 23 avril, à minuit, les 10e et 16e bataillons contrattaquèrent lors d’une offensive audacieuse, mais inefficace.

S’avançant dans l’obscurité, les 1 600 hommes tombèrent

inopinément sur une clôture

visible du point fort qui était leur objectif. Les hommes escaladèrent l’obstacle, mais pas sans alerter les occupants allemands.

Des fusées éclairantes, puis des éclairs de bouche de canon, firent lumière sur les soldats canadiens à découvert. Endurant une rafale de balles d’armes légères, les deux bataillons menèrent une charge à la baïonnette, subissant d’horribles pertes avant d’atteindre la forêt. Les survivants firent peu de prisonniers, mais ils reprirent quatre pièces d’artillerie britanniques. Le bain de sang qu’était la défense canadienne du Bois des cuisiniers continua.

Une autre scène d’anéantissement eut lieu au sommet de la crête de Mauser, une position tenue par les Allemands qui surplombait l’ensemble du champ de bataille. Les 1er et 4e bataillons du brigadier-général Mercer furent chargés de les déloger. Cependant, l’appui des Français ne s’étant pas matérialisé, l’assaut du 23 avril à 6 heures du matin sombra dans le chaos, car les troupes canadiennes devaient couvrir environ 1 500 mètres en plein jour.

« Devant moi, je vois des hommes courir, raconta le soldat George Bell du 1er Bataillon. Soudain, leurs jambes se plient et ils tombent à terre. Voici un corps dont la tête a été arrachée. Je saute par-dessus. Voici un pauvre diable sans jambes, mais toujours en vie. » L’attaque vouée à l’échec fit plus de 900 victimes.

Outre les erreurs de jugement du commandement, l’infanterie canadienne devait encore se débrouiller avec l’inefficace fusil Ross, une arme qui risquait de s’enrayer au moment le moins opportun; généralement après un tir rapide dans le feu de l’action. Il n’était pas rare que les soldats se débarrassent de ces fusils et les remplacent par des Lee Enfield britanniques ou même des Mausers allemands lorsque c’était possible. La plupart n’avaient pas cette chance : il ne leur restait qu’à espérer que leur principale source de protection tienne le coup.

À la tombée de la nuit du 23 avril, tous les soldats de l’Entente – et les Canadiens en particulier – tenaient le coup. Il y avait eu des gains et des pertes, des victoires et des défaites tactiques, mais Ypres demeurait pour lors entre des mains amies. Les renforts britanniques ayant comblé les trous dans la ligne, tout

n’était pas encore perdu. Même les prisonniers allemands se sentaient obligés d’exprimer du respect pour leurs adversaires, dont un qui fit remarquer par la suite à ses ravisseurs canadiens : « Vous vous battez comme des fous. »

Fort de ses connaissances en chimie, le lieutenant-colonel Nasmith, bien que souffrant encore de l’attaque au gaz du 22 trouva un autre moyen de se battre.

Avoir subi ce nuage toxique avait eu un bon côté, ne serait-ce que d’un point de vue purement scientifique, car il était alors enclin à croire que le chlore avait été mélangé à une autre substance irritante, « peut-être du brome ».

À travers la toux et les bavures, Nasmith rapporta ses conclusions aux responsables alliés, étant ainsi la première personne à identifier officiellement les composés chimiques du gaz.

Il ne serait pas le dernier à acquérir de telles connaissances après une expérience personnelle.

Le 24 avril, à 4 heures du matin environ, les Allemands lancèrent une deuxième attaque au gaz sur les lignes canadiennes, principalement dirigée sur les 8e et 15e bataillons. Le nuage mortel était plus petit, mais plus dense. Toutefois, on l’attendait, cette fois.

Les Canadiens avec une formation scientifique avaient remarqué deux jours plus tôt que des boutons en laiton avaient verdi, et que du chlore avait pu causer cette décoloration. Les soldats habitués à l’odeur de l’eau chlorée qu’ils utilisaient pour faire du thé avaient aussi su identifier la substance. Conjointement, ces deux intuitions incitèrent les hommes à improviser des respirateurs, généralement un chiffon ou un mouchoir imbibé d’urine riche en ammoniac pour neutraliser l’acide chlorhydrique. Quiconque n’était pas préparé ou ne voulait pas accomplir un acte d’autopréservation aussi désagréable risquait une mort atroce.

Cette solution rudimentaire maintint en vie à la plupart des victimes, mais pas toutes. De nombreux survivants furent rongés par des problèmes de santé à vie, vie qui fut raccourcie. Plus pressante était la horde allemande qui s’avançait à nouveau vers les défenseurs battus et meurtris.

Les formations canadiennes de tout le saillant offraient une résistance robuste, garantissant que l’ennemi payait pour chaque pouce de terrain. Pourtant, lentement, progressivement, le poids de l’opposition allemande devint écrasant alors que certaines troupes gazées commençaient à céder.

Les communications étaient rompues, ainsi qu’une grande partie de la structure du commandement. Et bien qu’il restât des fortifications, les barrières s’effondraient devant les Allemands.

La situation ne fut pas aidée par le brigadier-général Turner, qui, dans son état d’épuisement au combat, interpréta mal les ordres divisionnaires et fit se replier ses hommes pendant une lutte acharnée. Incapables de décrocher du combat pendant leur retrait, les Canadiens furent plongés dans un maelstrom et harcelés davantage dans leurs nouvelles positions, encore plus faibles.

Mais pour chaque sottise, il y avait de l’héroïsme. Le lieutenant Edward Bellew, officier mitrailleur du 7e Bataillon (1st British Columbia), joua un rôle vital lors des combats en retraite. Un de ses camarades et lui, faisant fi de ses propres blessures, tirèrent sur les forces allemandes jusqu’à ce que son chargeur soit cesse de marcher et qu’il soit à court de munitions. Bellew détruisit ensuite l’arme déchargée, récupéra un fusil avec une baïonnette fixée et chargea l’ennemi, survivant d’une manière ou d’une autre, et finit par être capturé. La Croix de Victoria lui fut décernée.

Comme une rangée de dominos tombant un après l’autre, le repli de la 3e brigade fit pression sur la 2e brigade du lieutenant-colonel Currie, ce qui incita son commandant à prendre la décision controversée de laisser ses hommes pour aller demander de l’aide aux Britanniques en personne. Il brilla pendant la guerre, mais sa décision du 24 avril est encore vivement débattue.

Les pertes subies ce jour-là furent sans aucun doute extraordinairement lourdes : on les estime à 3 058 en 24 heures seulement.

Or, la bataille n’était pas

encore terminée.

L’endurance avait été poussée au-delà des limites humaines le 25 avril alors que les Canadiens, debout depuis plusieurs jours, continuaient de résister aux assauts. Les renforts alliés relevaient cependant les bataillons un à un.

Tachés de sang et en proie à des quintes de toux, les hommes quittèrent un champ de bataille qui, lui, ne les quitterait jamais vraiment : la deuxième bataille d’Ypres, comme celles de la Somme, de la crête de Vimy et de Passendale, resterait dans la conscience collective de tout un pays comme un symbole du courage canadien. Ces hommes avaient tenu ferme, avec force sacrifices, pour un saillant loin de chez eux.

Quiconque n’était pas préparé ou ne voulait pas accomplir un acte d’autopréservation aussi désagréable risquait une mort atroce.

« Lorsque les habitants des petits villages que nous avons traversés voyaient écrit “Canadian” sur notre voiture, s’est souvenu le lieutenant-colonel Nasmith, ils se donnaient de petits coups de coude et répétaient le mot “Canadian”. C’est ce nom qui était dans la bouche de tout le monde à l’époque, car il était alors de notoriété publique que la division canadienne s’était jetée dans la brèche et avait endigué la poussée des Allemands vers Calais. »

Le prix payé par les Canadiens avait été de 6 036 morts, blessés ou prisonniers.

Les survivants avaient laissé des amis, des camarades et des parties d’eux-mêmes qu’ils ne purent jamais récupérer. Pour John Armstrong de la 3e Artillerie canadienne de campagne, les horreurs dont il avait été témoin été furent résumées par un cheval blessé qui passait « avec juste la partie inférieure du corps d’un homme en selle. Au-dessus de la taille, il n’y avait rien. »

D’autres horreurs s’annonçaient avant la fin de la bataille le 25 mai 1915, date à laquelle de nombreux combats séparés firent des ravages dans les forces de l’Entente. Pour le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, la bataille de ce mois-là à Frezenberg fut un affrontement particulièrement déchirant lorsqu’il fut presque anéanti en défendant le saillant d’Ypres. Néanmoins, à l’instar des anciens combattants canadiens de la lutte d’avril, il tint également avec grand mérite.

La pression incessante exercée sur le personnel médical canadien était une bataille en soi. Bien que les gaz toxiques eussent présenté des difficultés particulières, les blessures par balle ou par éclat d’obus classiques étaient beaucoup plus fréquentes dans les postes de secours situés derrière la ligne de front.

« Il y avait des blessures graves : des jambes et des bras écrasés, des entailles à la tête », écrivit le capitaine Scrimger, le médecin militaire qui accompagnait George Nasmith avant la première attaque au gaz et qui, pendant le reste de la bataille, soigna des centaines de patients sans se reposer. Le 24 avril, ayant appris que des centaines de personnes mouraient aux positions avancées, le médecin s’y rendit.

Scrimger sauva des vies jusqu’au lendemain, travaillant sous le feu des projectiles jusqu’à ce que sa position devienne intenable et qu’il ne reste plus qu’à évacuer les blessés. Un capitaine blessé ne pouvant pas être transporté, Scrimger resta près de lui malgré les tirs d’artillerie qui se rapprochaient et qui mirent le feu au bâtiment. Le menu médecin militaire porta le soldat entre des patrouilles ennemies jusqu’à un autre poste de secours relativement sûr. La VC souligna plus tarda sa vaillance.

Le courage prit de nombreuses formes lors de la deuxième bataille d’Ypres parmi les soldats dans les tranchées, les artilleurs et les brancardiers sur le terrain. Des erreurs furent commises, mais presque tous les Canadiens gardèrent la tête haute lors de leur premier grand combat de la guerre.

Chaque soldat trouva un moyen de gérer ce qu’il avait vécu. Pour le lieutenant-colonel John McCrae, qui pleurait la perte d’un ami, ce fut en écrivant un poème qui allait bientôt devenir célèbre.

Comments are closed.