Si# l’on demande aux vétérans de la guerre de Corée quels sont leurs souvenirs les plus vivaces de leur présence près du 38e parallèle, ils

ne vous parleront probablement pas de la topographie, ni de la chaleur étouffante ou du froid mordant.

Demandez aux 1 500 hommes du 3e Bataillon du Royal Australian Regiment (3 RAR) ou à ceux du 2e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (2 PPCLI) ce dont ils se souviennent le plus, et ceux qui sont encore en vie évoqueront surement les sommets surplombant la pittoresque vallée de la Kapyong.

C’est là, sur la route de Séoul, que la 118e Division de l’Armée des volontaires du peuple chinois lança le principal élément de son offensive du printemps en avril 1951.

Les Canadiens et les Australiens étaient à la pointe de la lance de défense, prêts à supporter les trois jours d’assaut des soldats chinois, qui furent jusqu’à 20 000. Aujourd’hui, la bataille est géné-ralement considérée comme l’affrontement le plus important mené par l’une ou l’autre des armées alliées en Corée, et la bataille la plus célèbre du Canada après la Seconde Guerre mondiale.

Les pertes chinoises allaient croissant sous les implacables frappes d’artillerie ordonnées par le général américain Matthew B. Ridgway, nouvellement nommé commandant suprême allié de la péninsule.

La dynamique de la guerre était en train de s’inverser, et Kapyong fut le moment charnière de ce retournement.

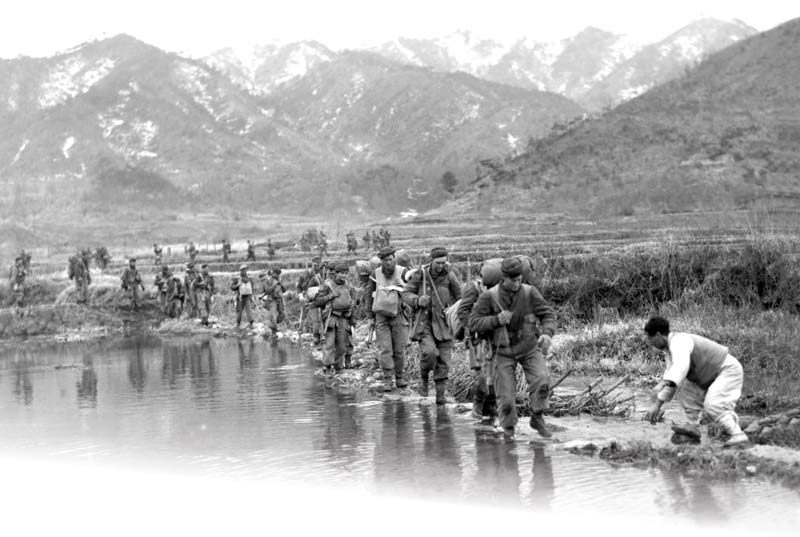

Les troupes sud-coréennes établissaient leurs positions à l’extrémité nord de la vallée de la Kapyong lorsque, le 22 avril à 17 h, les 118e et 60e divisions de l’Armée des volontaires du peuple chinois se lancèrent à l’attaque.

Vu la pression exercée sur tout le front, les Sud-Coréens cédèrent rapidement le terrain. Ils s’enfuirent au sud en abandonnant leur matériel dans les montagnes.

À 23 h, le commandant sud-coréen avait perdu toute communication avec ses unités. Le lendemain, à 4 h, les troupes néo-zélandaises de soutien furent retirées, renvoyées ensuite au front, puis retirées à nouveau au crépuscule. Les défenses des Sud-Coréens s’étaient effondrées et, en s’en allant, ils avaient annoncé l’arrivée des Chinois aux Canadiens.

« C’est alors que, vers le milieu de l’après-midi, la rumeur de l’effondrement du front a pris un sens », écrivit le capitaine Owen R. Browne, commandant de la compagnie « A », dans le journal régimentaire du 2 PPCLI.

« Depuis mon arrivée jusqu’à ce moment-là, la vallée principale de la Kapyong et la vallée latérale qui traversait le front avaient été vides. Et soudain, en longeant la vallée latérale, vinrent des hordes d’hommes qui couraient, qui marchaient, entrecoupées de véhicules militaires, le tout dans le plus grand désordre. Il s’agissait d’éléments de la 6e Division de la République de Corée, qui était censée combattre les Chinois à dix milles devant. Mais, ils ne combattaient pas les Chinois. Ils fuyaient!

« C’est une déroute que je voyais, continua Browne. La vallée était remplie d’hommes. Certains quittaient la route et s’enfuyaient par-delà les bords avancés des positions de la compagnie “A”. Certains se tuaient sur les différents pièges que nous avions posés, et cet élément des défenses qui y avait été disposé a perdu toute son utilité […].

Nous avons alors compris que nous n’étions plus à 10-12 milles derrière la ligne : nous étions en première ligne. »

Quelque 40 millions de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale; au moins 70 millions pendant la Seconde. Au moment où les forces nord-coréennes soutenues par les Soviétiques franchirent le 38e parallèle en Corée du Sud, le 25 juin 1950, les gens ne voulaient plus entendre parler de guerre.

Et donc, lorsqu’une coalition des Nations Unies dirigée par les États-Unis intervint dans la péninsule coréenne, le président Harry S. Truman et le premier ministre Louis St-Laurent

qualifièrent cela d’« action policière », d’« intervention ».

Ces termes ne convenaient pas à ceux qui s’y trouvaient.

« Cinq-cent-seize militaires

[canadiens] sont morts là-bas, nous rappelle George Guertin, à l’époque opérateur radio à bord du NCSM Huron.

Je n’appelle pas cela une “action policière”. Juste une vilaine petite guerre. »

En fait, il n’y eut jamais de déclaration de guerre, et pendant une quarantaine d’années, les événements dans la péninsule coréenne furent officiellement appelés le « conflit coréen ». Il y avait certes la guerre froide, mais que Dieu nous préserve, pas de guerre ouverte.

Pour la plupart des gens, sauf ceux qui y ont combattu, la guerre de Corée était « la guerre oubliée ».

Au Canada, les combattants ne furent officiellement reconnus comme anciens combattants qu’à la fin des années 1980, lorsqu’Ottawa décida que la guerre avait en fait été une guerre. Et ce n’est qu’en 1991 que d’anciens combattants reçurent des médailles de service de la guerre de Corée.

Sept ans plus tard, aux États-Unis, pays qui avait fourni la majeure partie des ressources à l’effort de guerre, le président Bill Clinton signa la loi publique 105-261, dont la section 1 067 déclarait que le « conflit coréen » s’appellerait désormais la « guerre de Corée ».

De la simple sémantique? Non. Le changement eut une incidence dans tous les pays de la coalition qui constituaient la force de l’ONU en Corée. Des répercussions se firent sentir sur des choses telles que les pensions et l’indemnisation des anciens combattants, dont celles des 26 791 Canadiens qui y servirent.

Des groupes, tels que l’Association canadienne des anciens combattants de la guerre de Corée, qui ne fut formée que dans les années 1980, redoublèrent d’efforts pour leur obtenir le soutien dont ils avaient besoin, et qu’ils méritaient. Son nombre diminuant, le groupe s’est dissout en 2021 et a été remplacé par la Korean War Veterans Association of Canada (Association des vétérans de la guerre de Corée du Canada, NDT), plus centralisée et plus descriptive.

La reconnaissance a profondément affecté beaucoup de ceux qui avaient longtemps estimé que leur service avait été pris pour acquis, même si il avait été reconnu. Si les vétérans de la guerre du Vietnam allaient recevoir un accueil hostile dans l’Amérique antiguerre des années 1960 et du début des années 1970, pratiquement personne n’avait accueilli les vétérans de la guerre de Corée dans les années 1950.

Les vétérans de la Corée endurèrent une hostilité latente : les organisations d’anciens combat-

ants refusaient de reconnaitre leur service, résistaient à l’ajout de la guerre de Corée sur les cénotaphes, et minimisaient généralement leurs contributions, tout en négligeant le fait qu’environ 16 % de ceux qui avaient servi en Corée avaient également servi lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils savaient ce que c’était que la guerre, et ce qui s’était passé à la péninsule coréenne entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 constituait, selon tous les récits faits à la première personne, une guerre.

Et les membres du Patricia étaient décidément en plein dedans.

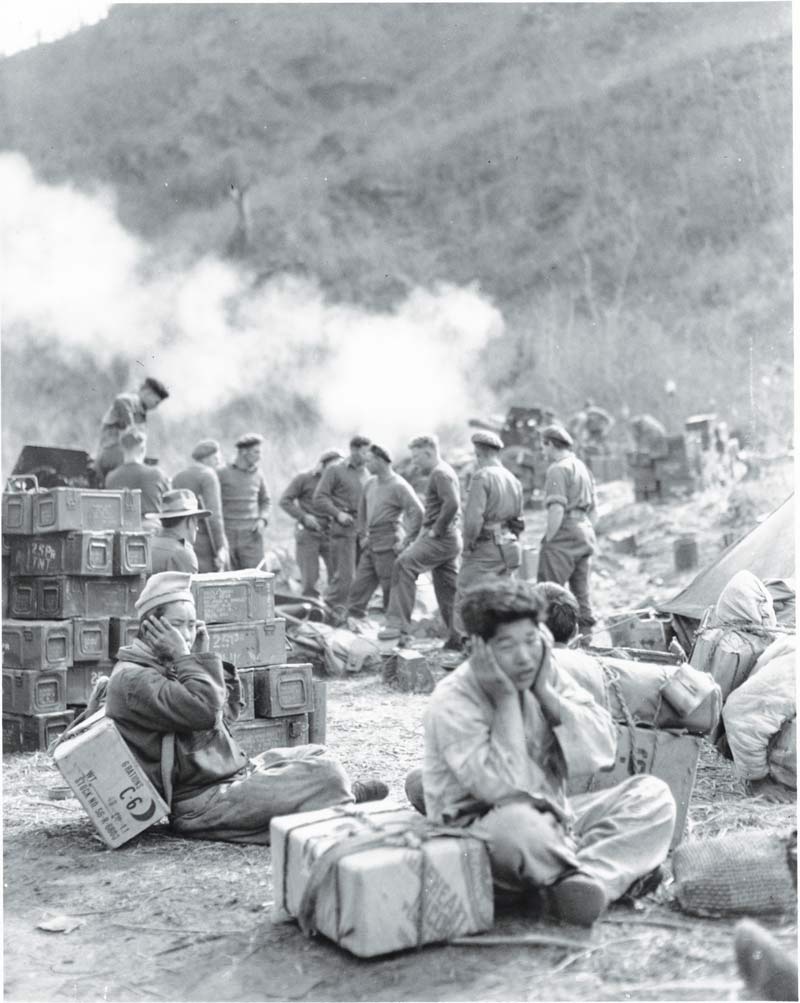

Devant la perspective déconcertante qu’une force supérieure se rapprochait d’eux rapidement et avec des soldats sud-coréens qui continuaient à affluer en passant près d’eux, les Canadiens se mirent à creuser des tranchées et à prendre position sur la côte 677 et le long de la crête de 1,5 kilomètre qui y est reliée.

Ils étaient du côté ouest de la rivière Kapyong. Les Australiens se trouvaient en haut de la côte 504, de l’autre côté de la 677, où ils étaient retranchés et prêts à se battre.

Le 16e Régiment d’artillerie de campagne de la Nouvelle-Zélande servait d’appui, avec des fantassins du 1er Bataillon du Middlesex Regiment britannique, situés aux arrières avec trois pelotons du 72e Bataillon de chars lourds des États-Unis (15 chars) le long de la route principale qui coupait la vallée.

« Pas de retraite, pas de reddition », dit à ses hommes le colonel James Riley Stone, d’origine britannique, qui commandait le Patricia.

Les Chinois frappèrent la 504 d’abord, engageant le combat contre les Australiens du 3 RAR, infiltrant la position de la brigade, puis tombant sur le front canadien.

« Ils sont silencieux comme des souris grâce à leurs chaussures en caoutchouc, et puis il y a un coup de sifflet, déclara le sergent Roy Ulmer de Castor, en Alberta. Ils se lèvent en criant à environ 10 pieds de nos positions et se ruent vers nous. »

Des vagues de soldats chinois multiplièrent les attaques pendant toute la nuit du 23 au 24 avril. La 118e Division chinoise au complet affrontait les Australiens et les Canadiens. La bataille incessante dura toute la journée du 24 avril.

« Les Chinois ont utilisé toutes leurs procédures de combat fami-lières dans l’attaque – sifflets, clairons, cris de “banzaï”; une action concertée sur les ordres de leurs commandants et des assauts massifs se sont succédé rapidement, a rapporté Bill Boss de La Presse Canadienne. On ne le savait que grâce à la description des soldats des Nations Unies qui, jusqu’alors, avaient mené principalement une guerre de mouvement contre une résistance symbolique.

« Là, c’était la triste réalité. »

Sur les deux fronts, le combat tourna à la mêlée au corps à corps avec des charges à la baïonnette.

« La première vague lance ses grenades, tire des coups de feu et se jette par terre, nous expliqua Ulmer qui avait été sergent-major de compagnie dans le Loyal Edmonton Regiment pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Elle est suivie d’une deuxième qui fait la même chose, et puis une troisième surgit. Où ils disparaissent, je ne sais pas. Mais, ils conti-nuent d’affluer. »

Les Australiens, risquant de se faire encercler, reçurent l’ordre de se replier, en bon ordre, vers de nouvelles positions sur la fin du 24.

Les hommes du Patricia étaient encerclés eux aussi. « Mais, ils ont tenu », écrivit Boss.

Le capitaine John Graham Wallace (surnommé Wally) Mills de Hartley, au Manitoba, vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui prenait part à son premier combat en tant que commandant de la compa-gnie « D », ordonna à ses hommes de descendre dans les tranchées de tir. L’unité dirigea des tirs d’artillerie et de mortier sur sa propre position à plusieurs reprises, au petit matin du 25 avril, pour éviter d’être envahie.

« Des canons et des mortiers ont lancé un feu d’enfer sur cette côte entre 2 h et 6 h », écrivit Boss. Il manque dans son texte de la journée des détails, tels que le bataillon et la compagnie, car il fut caviardé.

« Des torrents de fragments de métal chaud ont décimé les rangs chinois », est-il dit dans un texte du Loyal Edmonton Regiment Military Museum.

Les Chinois pilonnèrent la position d’Ulmer jusqu’à 4 h. À ce moment-là, le peloton de devant avait presque épuisé ses munitions.

« Le sergent a lancé son fusil à baïonnette comme une lance sur son ennemi, rapporta Boss. Alors que deux artilleurs se levaient, les armes à la hanche, pour fournir un feu de couverture, le reste se repliait, mais à 50 mètres seulement. Là, la compagnie poursuivit le combat, se partageant les munitions qu’il leur restait et tenant bon jusqu’à ce que la pression de l’ennemi se relâche.

« J’ai compté 17 morts chinois à quelques pouces et pieds de ces soldats aujourd’hui, et environ 50 tombes d’ennemis enterrés pendant la bataille. Il y a eu un nombre incalculable de morts ennemis où une attaque prévue à l’arrière et au flanc a été contrecarrée.

« Une autre compagnie s’est battue au corps à corps contre des vagues de soldats chinois. Cette compagnie a tiré sur l’ennemi et lui a lancé des grenades jusqu’à épuisement des munitions. »

Au lever du soleil, le 2 PPCLI, coupé du reste des forces de l’ONU, tenait toujours la côte 677. Les Chinois s’étaient retirés. Dix soldats canadiens avaient été tués et 23, blessés.

Les Australiens déploraient 32 morts, 59 blessés et trois prisonniers. Pour la Nouvelle-Zélande, on comptait deux morts et cinq blessés. Les pertes des Chinois furent évaluées entre 1 000 et 5 000 morts, et beaucoup plus de blessés.

Ce matin-là, des avions de transport américains larguèrent de la nourriture, de l’eau et des munitions aux membres épuisés du Patricia.

« Les guerriers montagnards des Nations Unies ont gagné leurs épaulettes aujourd’hui, tenant leur front et refusant de bouger même s’ils étaient débordés et encerclés, écrivit Bill Boss au début du compte-rendu de service du 25 avril sur la bataille, dans le secteur centre-ouest de la Corée. C’était une bataille acharnée où des vagues après vagues de communistes chinois ont tout fait pour les chasser de leurs positions, mais en vain. »

Cinq soldats du Patricia reçurent des médailles de bravoure, et 11 furent cités à l’ordre du jour pour leurs actes à Kapyong. Le capitaine Mills, le commandant de l’unité qui avait demandé un feu d’artillerie sur sa propre position, se verrait décerner la Croix militaire pour ses actes.

C’était bien la guerre.

Malgré le changement tardif au pays quarante ans plus tard, la reconnaissance que les Canadiens accordent aux vétérans de la guerre de Corée n’est qu’une pâle comparaison de la gratitude que le peuple et le gouvernement de la Corée du Sud ont manifestée et des gestes qu’ils ont faits à leur intention. Les Coréens leur ont décerné des médailles, fait bon accueil lors de leurs pèlerinages et organisé des fêtes annuelles en leur honneur.

Les représentants sud-coréens ne manquent pas de déposer des couronnes au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour marquer le jour du Souvenir et les anniversaires associés à la guerre et à l’armistice. Les présidents sud-coréens en visite prennent le temps de présenter leurs hommages en déposant des couronnes, quelle que soit la saison. Le président Yoon Suk Yeol l’a fait en septembre 2022.

Quelque 2,5 millions de Coréens trouvèrent la mort, furent blessés ou disparurent pendant la guerre de trois ans, et 10 millions de familles, soit un tiers de la population, furent séparées. Les industries et les infrastructures furent détruites des deux côtés.

« Les guerriers montagnards des nations Unies ont gagné leurs épaulettes aujourd’hui, tenant leur front et refusant de bouger même s’ils étaient débordés et encerclés. »

Quand la guerre prit fin, Séoul avait changé de main quatre fois. Il ne restait que des ruines de la ville tentaculaire.

La Corée du Sud avait perdu 17 000 entreprises et usines, 4 000 écoles et 600 000 foyers. Le produit national brut avait diminué de 14 %, et les dommages matériels étaient estimés à 2 milliards de dollars américains.

Avec son armée de l’air pratiquement anéantie, la Corée du Nord avait subi le plus gros des combats après septembre 1950. L’US Air Force avait largué plus de 350 000 tonnes de bombes conventionnelles et près de 30 000 tonnes de napalm sur les villes nord-coréennes, et elle avait tiré 313 600 roquettes et

167 millions de balles de mitrailleuse.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Il Sung, déclara que l’économie du pays avait été détruite. Il avait perdu 8 700 usines, 367 000 hectares de terres agricoles, 600 000 maisons, 5 000 écoles, 1 000 hôpitaux et 260 théâtres.

Selon l’historien James Hoare, le revenu national du Nord en 1953 n’était que de 69,4 % de celui de 1950; la production d’électricité avait été réduite à 17,2 % de celle de 1949, tandis que celle du charbon avait baissé à 17,7 %.

« Un nombre immense d’hommes valides avaient été tués ou avaient fui vers le Sud, écrivit Hoare. Ainsi, à part la fin des combats, les deux parties n’avaient rien à marquer ni à célébrer en été 1953. »

Quel « conflit ».

Pourtant, pour la Corée du Sud au moins, la fin de la guerre marqua le début progressif d’une nouvelle ère. Le pays allait se reconstruire et dépasser de loin tout ce qu’il avait connu ou aurait pu espérer auparavant en matière de développement et de prospérité. C’est maintenant un phénomène culturel et un géant de la technologie, et Séoul est un joyau de l’Asie du Sud-Est.

« Le pays est passé d’une nation déchirée et appauvrie par la guerre à une puissance industrielle mondiale en seulement deux générations. »

« Le pays est passé d’une nation déchirée et appauvrie par la guerre à une puissance industrielle mondiale en seulement deux générations », a écrit Chung Min Lee en novembre 2022 dans un essai pour la Carnegie Endowment for International Peace.

« Avant cette tournure des événements, personne n’aurait pu s’imaginer que des acteurs sud-coréens gagneraient un Oscar et un Emmy ou que la K-pop atteindrait un public mondial.

« Un pays qui comptait sur l’aide américaine jusqu’aux années 1960 investit mainte-nant des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis pour la construction de véhicules électriques, d’accumulateurs de nouvelle génération et de semiconducteurs. »

Bien que la Corée du Sud soit aussi confrontée à des problèmes, c’est de ses triomphes que les anciens combattants de la guerre de Corée sont fiers. Il n’y avait peut-être pas de Corée unie quand ils sont partis, mais leur guerre avait préservé la liberté du Sud et, en fin de compte, ses moyens de prospérer.

Dans un télégramme qu’il adressa au Département d’État américain le 1er décembre 1953, Arthur H. Dean, envoyé spécial des États-Unis à la conférence politique de l’après-armistice, blâma le président sud-coréen de l’époque, Syngman Rhee, pour l’échec imminent de la paix. Il voulait continuer à se battre et avait refusé de signer l’armistice durement gagné.

« Rhee est actuellement très querelleur, écrivait M. Dean. Il estime qu’on l’a forcé à conclure un armistice. Maintenant, il pense que le pacte de défense et le programme économique sont des pots-de-vin déshonorables pour ne pas unifier la Corée par la force.

« Il voit son rêve d’une Corée unifiée s’effacer rapidement. »

M. Dean dit qu’« il avait le sentiment perceptible que M. Rhee [pensait alors] que le monde libre ne [méritait] pas de Corée combattive, que le reste d’entre nous [avions] perdu le courage nécessaire pour lutter contre le communisme et qu’il serait heureux de nous voir partir.

« Il [citait] par le détail chaque concession que nous [avions] faite pour obtenir un armistice et pour créer une zone démilitarisée, et il [était] convaincu que, si nous ne nous [battions] pas, [une conférence de paix aboutirait] simplement à faire une concession après l’autre de notre côté pour aboutir à la reddition finale de toute la Corée. Toute suggestion constructive de notre part [était], bien sûr, une concession pure et simple aux communistes du point de vue [sud-coréen]. »

Et aujourd’hui encore, le Nord de Kim Jong Un est un voisin hostile : un accumulateur compulsif d’armes nucléaires, une source d’instabilité régionale et une menace continue pour la paix mondiale.

Il a effectué plusieurs tests de missile et annoncé au moins six fois qu’il ne respecterait plus l’armistice. Il en a violé les conditions des dizaines de fois, notamment dans le cadre d’attaques militaires. Les deux parties mènent des exercices militaires provocateurs.

En décembre 2022, cinq véhicules sans pilote nord-coréens entrèrent en Corée du Sud après avoir traversé la zone démilitarisée. La Corée du Sud dépêcha des hélicoptères et des chasseurs pour les intercepter. Un hélicoptère sud-coréen tira sur l’un de ces véhicules, mais que l’on sache, aucun ne fut abattu. Selon une enquête de l’ONU, les deux parties avaient violé l’armistice.

Certains affirment qu’un armistice serait le moyen le plus efficace de mettre fin aux combats actuels en Ukraine. Mais, dans un traité de décembre 2022, le site d’analyse américain NK News basé à Séoul a déclaré que l’exemple donné par l’armistice coréen n’était pas de bon augure pour le succès en Europe de l’Est.

« L’armistice en Corée n’était pas censé durer éternellement, mais une déclaration de fin de guerre, sans parler de l’unification, semble de moins en moins pro-bable au fil des années », a écrit l’analyste James Fretwell.

« Et c’est peut-être la principale leçon à tirer du précédent qu’est la guerre de Corée : Bien qu’ayant mis fin aux hostilités actives, l’armistice n’a pas tracé de voie précise officielle ni pour la paix ni pour l’unification. Le résultat en est une division sans fin, qu’on le veuille ou pas. »

Comments are closed.