God damn them all, I was told

(Que Dieu les maudisse tous, on m’a dit)

We’d cruise the seas for American gold

(Que nous parcourrions les mers en quête d’or américain)

We’d fire no guns, shed no tears

(Que nous n’utiliserions pas nos canons, ne verserions pas de larme)

Now I’m a broken man on a Halifax pier

(Maintenant, je suis un homme brisé sur une jetée d’Halifax)

The last of Barrett’s privateers

(Le dernier des corsaires de Barrett)

—« Barrett’s Privateers » (les corsaires de Barrett), de Stan Rogers

Ce fut peut-être l’investissement du siècle pour Enos Collins, Benjamin Knaut, et John et James Barss.

En 1811, ces marchands de Liverpool, Nouvelle-Écosse, achetèrent le Severn pour quelques centaines de livres britanniques (des dizaines de milliers de dollars d’aujourd’hui). Coup de chance pour eux, la guerre avec les

États-Unis allait éclater quelques mois plus tard. C’est là qu’ils se mirent à faire des affaires, de grosses affaires, avec l’ancien navire d’accompagnement d’un négrier espagnol saisi par la Royal Navy.

Ils rebaptisèrent la goélette de Baltimore de type clippeur Liverpool Packet, et se lancèrent dans le transport du courrier entre Liverpool et Halifax.

Puis, quand la guerre de 1812 éclata, ils acquirent une lettre de marque du roi d’Angleterre et se livrèrent à une guerre de course frénétique qui fut la plus lucrative de celles de la quarantaine de Canadiens titulaires d’un permis de mercenaire maritime pendant le conflit.

Liverpool, avec son port abrité sur la côte sud de la province et son accès illimité au riche parc de voiles de la région, était considérée à l’époque comme la capitale corsaire de l’Amérique du Nord britannique. Avec ses cinq canons et ses 45 membres d’équipage, le rapide et ambitieux Packet s’avéra redoutable le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre.

Il captura une cinquantaine de navires américains et leurs cargaisons au cours de la guerre pour une valeur estimée entre 262 000 dollars et un million de dollars (soit un pouvoir d’achat de 4,8 à 18,6 millions de dollars canadiens de 2023).

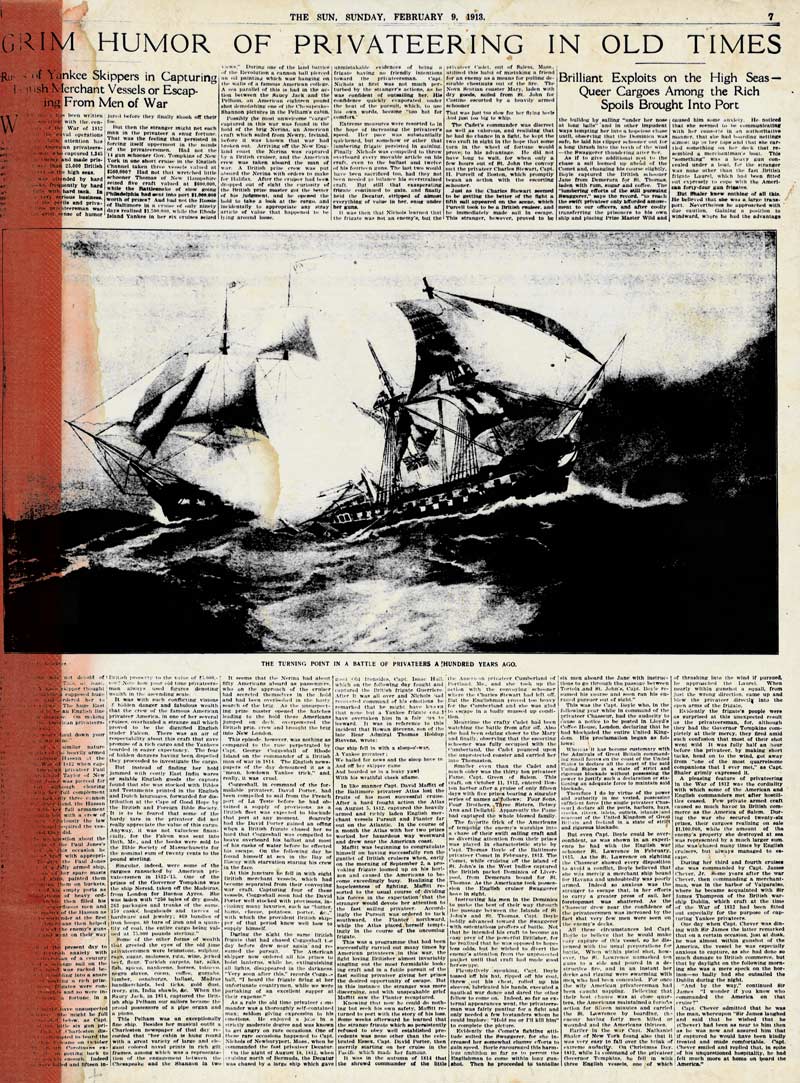

Les combats navals classiques, tels que la bataille du lac Érié et l’affrontement entre le HMS Shannon et l’USS Chesapeake qui se solda par la capture et la parade du Chesapeake dans le port d’Halifax, retinrent beaucoup l’attention des historiens. Mais, les escarmouches entre ce qui était à la base des petits cargos ou des bateaux de pêche trafiqués, ont rythmé le dernier grand conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Les navires corsaires coloniaux avaient joué un rôle important pendant la guerre d’indépendance de 1775-1783. Ils avaient capturé des centaines de navires britanniques, donnant leurs mousquets et leur poudre à canon à l’armée continentale.

On estime que les navires corsaires américains détournèrent des millions du commerce britannique pendant la guerre de 1812, en grande partie au large des iles britanniques. En 1814, les compagnies d’assurance maritimes britanniques facturaient habituellement 13 % sur les expéditions entre l’Angleterre et l’Irlande, un pourcentage énorme. Le Naval Chronicle rapporta que c’était le triple des frais facturés quand la Grande-Bretagne était en guerre avec « toute l’Europe ».

Le monarque britannique et ses représentants émirent environ 3 000 lettres de marque pendant les guerres napoléoniennes sur la période de 1812 à 1815.

Les documents – des permis de piller – étaient rentables pour toutes les personnes concernées, sauf les victimes. Ils légitimaient en substance la piraterie contre les navires maritimes d’un pays ennemi, aussi innocents soient-ils. En s’emparant et en pillant des navires marchands, des bateaux de pêche, des baleiniers et autres, les navires corsaires perturbaient le commerce et l’approvisionnement, détournaient les ressources navales et, dans certains cas, faisaient fortune.

L’âge d’or de la piraterie était révolu depuis longtemps. Des noms tels que Barbe-Noire, Calico Jack, Henry Morgan et Samuel Bellamy (« Black Sam ») appartenaient à la légende, leurs trésors coulés depuis longtemps au fond des Caraïbes ou peut-être enterrés à l’ile Oak en Nouvelle-Écosse.

Un siècle après que le Jolly Roger eut terrorisé les marins du monde entier, les besoins et désirs du roi anglais avaient reconféré une certaine légitimité à la pratique, et les opportunistes étaient naturellement disposés à gagner gros.

« Les navires corsaires de la Nouvelle-Écosse ont joué un rôle essentiel dans la fermeture des ports américains pendant la guerre de 1812, a écrit James H. Harsh dans L’encyclopédie du Canada. Ils étaient une source précieuse de renseignements pour la Marine royale sur les forces étasuniennes et les mouvements de leurs navires. »

Pour les navires corsaires, cependant, les profits n’étaient pas garantis.

Leurs équipages, triés sur le volet, étaient principalement composés de pêcheurs qui se portaient volon-taires en rêvant de gloire et de fortune. Aucun salaire ne leur était offert, leur rétribution devait être leur part sur le pillage des navires.

Pourtant, 15 des 40 navires corsaires du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en service ne réussirent pas à faire une seule capture, et 10 n’en firent qu’une seule chacun. Les autres amassèrent des fortunes pour leurs propriétaires.

Et aucun n’en amassa davantage que le Liverpool Packet.

Le navire de 53 pieds (16 mètres) était mouillé au port d’Halifax lorsque, le 27 juin 1812, arriva au port la frégate britannique

Belvidera portant la nouvelle de la déclaration de guerre des États-Unis à l’Angleterre neuf jours auparavant. Le navire avait à son bord 17 victimes d’un combat avec cinq navires américains qui avait duré toute une journée.

L’équipage du Packet arma hâtivement le navire de cinq canons rouillés et se rendit à Liverpool

pour attendre la réponse de la Grande-Bretagne au défi américain. Il espérait une lettre de marque.

À la mi-juillet, la côte de la Nouvelle-Écosse grouillait de corsaires américains qui s’emparaient des navires de la marchande presque quotidiennement.

Le Packet obtint son permis de corsaire et captura au moins 33 navires américains au cours de la première année de la guerre. Le navire fut d’abord commandé par John Freeman, corsaire vieillissant et vétéran des guerres française et espagnole, puis par un marin plus jeune, mais chevronné, Joseph Barss fils. Il se postait près de Cape Cod, dans le Massachusetts, où il attaquait les bâtiments américains en route vers Boston ou New York.

« All awake! (tout le monde debout, NDT), claironna le journal Columbian Centinel de Boston le 19 décembre 1812. Le Liverpool Packet a une nouvelle fois attaqué notre côte. » Le navire corsaire revint à Liverpool deux jours plus tard avec deux prises dans son sillage.

Les navires ennemis n’étaient pas les seuls périls auxquels le Packet était confronté. Une tempête ce mois-là obligea Barss à prendre le large pour y résister. « À minuit, des vents violents et une mer démontée, note un journal de bord, les vagues se brisent sur le navire de l’étrave à la poupe. »

Mais, les prises s’avéraient stupéfiantes.

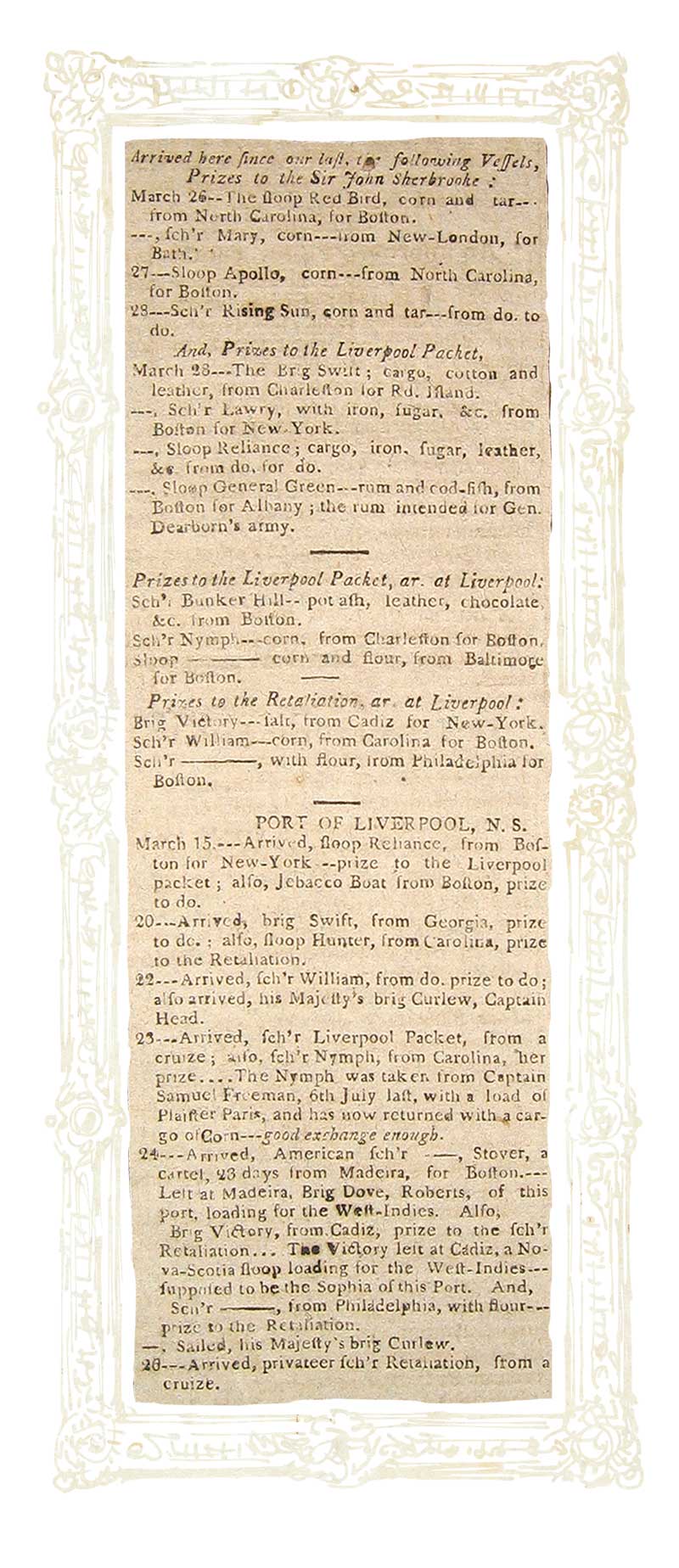

Une liste publiée dans la Nova Scotia Royal Gazette le 31 mars 1813 fait état de quatre prises rien que le 28 mars : le brick Swift, capturé alors qu’il se rendait de Charleston, en Caroline du Sud, à Rhode Island avec une cargaison de coton et de cuir; la goélette Lawry avec une cargaison de sucre, de fer et de coton de Boston à destination de New York; et le sloop Reliance, destination inconnue, qui transportait du fer, du sucre, du cuir et du coton. Il avait aussi capturé le sloop General Green parti de Boston avec de la morue et du rhum à destination d’Albany, New York, pour l’armée du général Henry Dearborn.

D’autres prises du Packet étaient ancrées à Liverpool, dont la goélette Bunker Hill, chargée de chocolat.

Les propriétaires du Packet furent tellement inspirés par le succès du navire qu’ils achetèrent le brick Sir John Sherbrooke, un ancien navire corsaire américain du nom de Thorn. Le navire de guerre avait un déplacement de 273 tonnes et disposait de 18 ca-nons ainsi que d’un équipage de 150 hommes. D’aucuns disaient qu’il connut le succès le plus rapide de tous les corsaires canadiens, mais les estimations de ses prises variaient considérablement.

Sa notoriété se répandit dans le monde entier, on donna au Packet les surnoms de New England’s Bane (fléau de la Nouvelle-Angleterre, NDT) et The Black Joke (la blague noire, NDT), surnom porté par plusieurs négriers tristement célèbres.

Le Packet était un corsaire expérimenté quand, au printemps de 1813, ayant levé l’ancre trois mois avant, sa chance s’évanouit : il tomba sur le corsaire américain Thomas de Portsmouth, New Hampshire. Deux fois plus grand que le Packet, il avait 15 canons et un équipage de 100 personnes.

La course-poursuite de cinq heures commença par vents légers le 9 juin à 9 h. L’équipage du Packet jeta tous les canons à courte portée par-dessus bord sauf un, pour alléger sa charge, et il déplaça le canon de six livres qu’il lui restait à la poupe. Alors que son poursuivant se rapprochait, il chargea le canon d’un obus de six livres, puis il essaya un obus de quatre livres enveloppé dans de la toile. La bouche se fendit.

« À 14 heures, la goélette qui se rapprochait rapidement hissa ses couleurs et se mit à faire feu de ses canons de poursuite », raconta l’historien de Liverpool George E.E. Nichols dans une présentation intitulée « Notes sur les corsaires néo-écossais » de 1904.

« Rattrapé par l’Américain, il a abandonné la partie, abaissant son drapeau et voguant à côté du Thomas. Au moment de virer, il a bousculé le Thomas, et pensant que l’adversaire était sur le point de monter à son bord, les équipages ont engagé le combat au corps à corps.

« Après l’abaissement des couleurs, les officiers et l’équipage du Thomas ont tiré à plusieurs reprises sur le Liverpool Packet et l’ont me-nacé de ne pas faire quartier à son équipage. Vu son extrême infério-rité numérique, il a été contraint de se rendre, mais pas avant que plusieurs membres de l’équipage du Thomas aient été tués. »

Trois semaines après, le navire américain fut capturé par une frégate britannique après une course-poursuite de 32 heures. Il fut amené à Halifax et vendu aux corsaires de Liverpool, le plus grand actionnaire parmi eux étant Joseph Barss père, également représentant du comté de Queens à l’Assemblée législative.

Le Thomas de Portsmouth fut rebaptisé Wolverine de Liverpool. Il fit huit captures avant la fin de l’année.

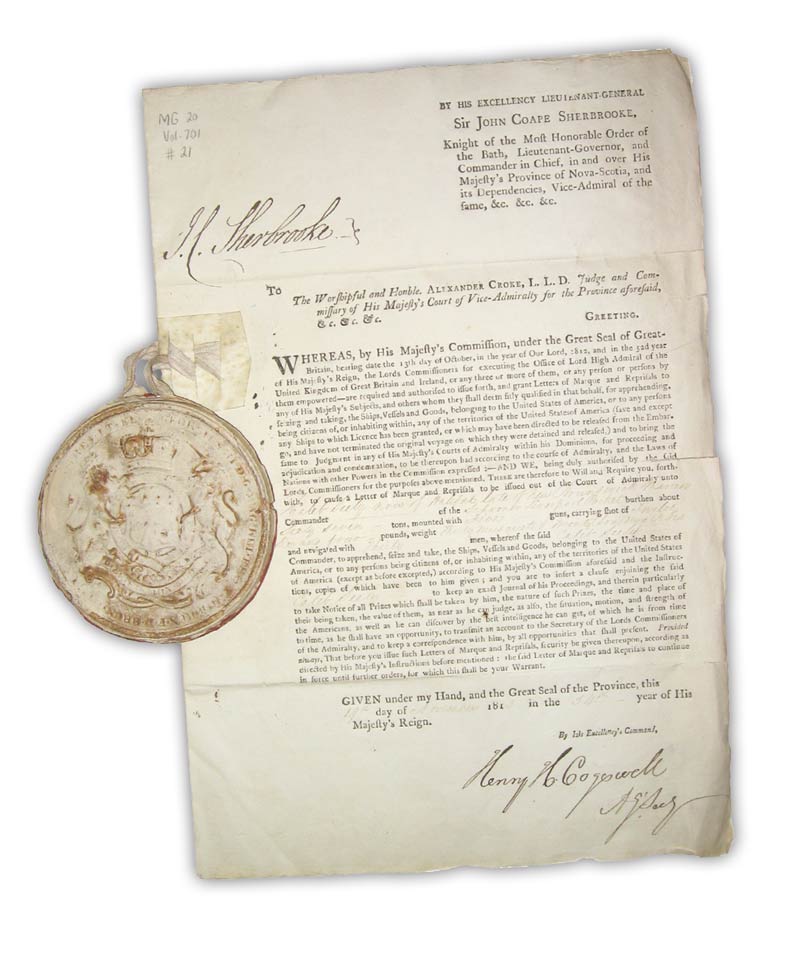

Pendant ce temps, Joseph fils avait été emmené à Portsmouth, où il resta sous garde armée pendant plusieurs mois avant que John Coape Sherbrooke, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, ancien général de l’armée britannique et homonyme du corsaire susmentionné, n’obtienne sa libération.

Le Liverpool Packet fut converti en corsaire américain et prit le nom de Portsmouth Packet. Mais, en octobre 1813, le HMS Fantome, un brigsloop de 18 canons, ren-

contra la goélette au large de l’ile Mount Desert, Maine.

Une course-poursuite de 13 heures s’ensuivit, avant que le Fantome ne s’empare de sa proie et ne l’amène à Halifax. Le Packet fut racheté par ses anciens propriétaires, et son nom, Liverpool, restauré. Il reprit son pillage sous le commandement de Caleb Seely.

La deuxième lettre de marque du Packet se trouve actuellement dans les archives de la Nouvelle-Écosse.

L’acte, en date du 19 novembre 1813, autorisait Seely et son navire « à appréhender, saisir et prendre les navires, vaisseaux et biens appartenant aux États-Unis d’Amérique ou à toute personne citoyenne de tout territoire des États-Unis d’Amérique ou y habitant […] selon la commission de Sa Majesté ».

Dans le cadre de ses fonctions de corsaire, Seely reçut l’ordre de prendre note « de la situation, du mouvement et de la force des Américains, ainsi que de ce qu’il [pouvait] découvrir grâce aux meilleurs renseignements qu’il [pouvait] obtenir ».

Le Packet captura trois autres navires avant la fin de l’année.

Le navire connut également du succès en 1814, faisant des captures en mai et en juin, puis deux autres avec le Shannon près de New York et de Bridgeport, dans le Connecticut. Le Packet collabora souvent avec des navires de la marine britannique jusqu’à la fin de la guerre.

Barss fut nommé capitaine de son ancien ravisseur, le Wolverine, en 1814, et il navigua en tant que commerçant dans les Antilles.

Les Américains considéraient cependant que sa simple présence en haute mer était une violation de sa libération conditionnelle, et ses jours de marin prirent fin à son retour à Liverpool, en aout.

Les corsaires améri-cains poursuivirent leur campagne au large des Amériques, leurs commissions émises par voyage par le Continental Congress ou les gouver-nements d’État.

Les capitaines comme John Peter Chazel, Hugh Campbell et Herman Perry dont le port d’attache était Savannah, Géorgie, Elizabeth City, Caroline du Nord ou Mobile, Alabama, commandaient des goélettes rapides et des bricks aux côtés d’écumeurs marchands de la côte est du continent.

Les corsaires américains ne se limitaient pas aux marchands britanniques. Les archives montrent qu’ils capturaient également des navires suédois, espagnols, portugais ou russes.

La goélette de six canons surnom-mée Saucy Jack, appartenant au marchand John Everingham de Charleston, Caroline du Nord, est considérée comme celle qui eut le plus de succès parmi les bâtiments américains. Lors de son voyage inaugural, le Saucy Jack, commandé par Thomas Jervey, captura le brick William Rathbone armé de 14 canons et transportant une cargaison d’une valeur d’environ 7 millions de dollars canadiens d’aujourd’hui. Bien que le navire britannique, que l’on appelait le West Indianman, ait été repris par la suite, l’incident était un signe avant-coureur des succès de l’Américain sous le commandement de trois capitaines.

Le journal du dernier et plus célèbre capitaine corsaire du Saucy Jack, Chazal, fait état d’une rencontre sanglante avec le Pelham, cargo britannique de 540 tonnes armé de 10 canons, entre Cuba et Saint-Domingue le 30 avril 1814.

« Lors de l’abordage, Stephen Dunham, un de nos marins, a été abattu et notre premier lieutenant, Dale Carr, mortellement blessé alors qu’il combattait sur le pont de l’ennemi, écrivit Chazal. En même temps, notre sous-lieutenant Lewis Jantzen et John St. Amand, lieutenant des fusiliers marins, ont été grièvement blessés, ainsi que sept de nos hommes. Ce qui a porté nos pertes à deux tués et neuf blessés, dont huit grièvement.

« À bord du Pelham, il y avait eu quatre tués et 11 blessés; dont le capitaine et son second (morts par la suite). »

Les hostilités terminées et le phénomène des corsaires jugulé par le Traité de Gand et l’évolution de la politique de la Marine royale, les armateurs des deux côtés, dont Everingham, eurent tendance à se remettre à ce qu’ils connaissaient le mieux : le commerce.

Les corsaires qui continuaient leurs coups de main après l’échéance de leur commission ou la signature d’un traité de paix s’exposaient à des accusations de piratage. Les peines étaient terribles : les condamnés étaient pendus sur la plage à Halifax, puis goudronnés et suspendus par des chaines à une potence située à l’entrée du port en guise d’avertissement aux autres marins.

Ainsi, et vu la croissance du rôle naval en haute mer, les corsaires avaient presque entièrement disparu à la fin du XIXe siècle.

« Les corsaires de Liverpool étaient des gens de grande qualité, tous des citoyens de premier plan de la communauté bien connus des officiers de la marine britannique de l’époque, écrivait Janet E. Mullins dans The Dalhousie Review. Lorsque les guerres prirent fin, beaucoup d’entre eux occupèrent des postes honorables de député, juge, armateur, marchand. »

Les propriétaires du Packet vendirent leur petit navire à Kingston, en Jamaïque. On ne sait ce qu’il en advint par la suite. Son nom a été donné depuis à plusieurs navires.

Le succès du navire avait servi à enrichir énormément son principal propriétaire, Enos Collins, qui fut cofondateur de la Halifax Banking Company. Elle fusionna avec la Banque Canadienne de Commerce en 1903.

Né dans une famille de mar-chands de Liverpool, il avait participé à quelques escapades de corsaire aux Antilles dans sa jeunesse. Selon la rumeur, en 1871, à sa mort à l’âge de 97 ans, il était l’homme le plus riche du Canada.

En 1904, George E.E. Nichols, grand amateur d’histoire de Liverpool, Nouvelle-Écosse, donna une présentation intitulée « Notes on Nova Scotian Privateers » (notes sur les corsaires néo-écossais, NDT), où il défendait ardemment la pratique que d’aucuns considéraient comme immorale.

Les navires de guerre privés, déclarait-il, procédaient selon des règles strictes établies par la Couronne. Personne ne pouvait faire de capture sans obtenir au préalable un permis qu’on appelait lettre de marque.

Pour en obtenir un, les armateurs d’un navire devaient satisfaire à certains engagements et exigences :

- le tonnage, les armes, les munitions de leur navire et autres renseignements comme les noms des propriétaires, des officiers et des hommes devaient être inscrits aux registres de l’amirauté, à Halifax dans le cas de la Nouvelle-Écosse;

- un compte rendu des captures et des activités devait être dressé dans un journal de bord, et toute information sur l’ennemi pouvant être précieuse devait être transmise;

- aucune personne prise ou surprise à bord d’un navire, même si l’on savait qu’il s’agissait d’un ennemi, ne devait être tuée de sang-froid, torturée, mutilée, ni traitée de manière inhumaine « contrairement aux usages courants de la guerre »; aucune rançon ne devait être réclamée pour les prisonniers;

- les corsaires n’étaient pas autorisés, à arborer les couleurs habituellement hissées sur les mâts des navires du roi. Ils étaient tenus de déployer un pavillon rouge;

- un cautionnement (garants) était exigé soit de la part des propriétaires, s’ils étaient résidents, soit du capitaine. Le montant dudit cautionnement variait en fonction du nombre de membres d’équipage. S’il était supérieur à 150 hommes, il fallait 3 000 livres sterling [environ 500 000 $ CA d’aujourd’hui], et s’il était inférieur à 150, il fallait la moitié de ce montant-là.

Les prises devaient être menées au port le plus commode des dominions de la Couronne, où l’amirauté statuerait sur elles. Une fois la capture déclarée légitime, les ravisseurs étaient autorisés à vendre le navire et sa cargaison au marché libre « pour qu’ils en tirent le meilleur parti ». Les recettes étaient généralement réparties en pourcentage entre les commanditaires des corsaires, les armateurs, les capitaines et l’équipage. Et une part revenait habituellement à l’émettrice de la commission (la Couronne).

Comments are closed.